目次

オルドサル洞窟のガイ・フォークス。 ジョージ・クルークシャンク作、1840年 Image Credit: Isaac Cruikshank, Public domain, via Wikimedia Commons.

オルドサル洞窟のガイ・フォークス。 ジョージ・クルークシャンク作、1840年 Image Credit: Isaac Cruikshank, Public domain, via Wikimedia Commons. ガイ・フォークスは国会議事堂を爆破しようとしたことで世界的に有名ですが、彼がスペイン軍として戦ったこと、国会議事堂の地下室が今も確認されていること、そして彼の名を冠した熱帯の島があることをご存知でしたか?

ここでは、イギリスで最も有名な悪役に関する最高の事実10個を紹介します。

1.カトリック教徒として生まれていない

ガイは1570年にヨークで生まれた。 両親は英国国教会の忠実な信者だったが、母親の家族はカトリックの再入信者で、いとこはイエズス会の司祭になった。 ガイは後に、学校の友人オズワルド・テシモンドから、「気さくで明るく、喧嘩や争いに反対し、友人には忠実」と評されるようになる。

2.スペイン軍として戦った

1592年、21歳のフォークスは相続した財産を売り払い、プロテスタントのオランダ軍からオランダを取り戻すため、カトリックのスペイン軍に加わるべくヨーロッパへ出航した。

スペイン軍で出世し、大尉に昇進した彼は、後に役に立つ火薬の知識を身につけた。 また、彼はイタリア名「グイド」を採用した。

3.フォークスは後に陰謀に参加

1604年、彼は13人の英国カトリック教徒からなる小集団に加わり、プロテスタントのジェームズ王の暗殺を企てた。 ロバート・ケイツビーが率いる彼らは、ジェームズ王の後継者として、彼の娘であるエリザベス王女を選ぼうとしたのだ。

4.危うく逃げられるところだった

17世紀、クリスピン・ファン・デ・パッセの版画。 画像の出典:パブリックドメイン、via Wikimedia Commons

関連項目: X Marks the Spot:失われた5つの有名な海賊の財宝の運搬場所当初の計画では、国会議事堂の下にトンネルを掘り、それを使って火薬を国会議事堂の壁の下に運ぶ予定だった。

フォークスはジョン・ジョンソンと名乗り、使用人になりすました。 しかし、貴族院の地下室を借りることができ、トンネル計画は中止された。 やがて、36バレルの火薬が積まれ、薪の山として隠されたのである。

1605年11月4日、地下室が捜索され、フォークスは尋問された。 彼は薪を保管していたと言って無実を訴え、当初はこの主張が信じられた。

関連項目: アレクサンドロス大王の死後、中央アジアのカオスしかし、再び疑惑が持ち上がり、再度捜索を行ったところ、薪の下に36個の火薬樽が保管されているのが見つかった。 これで勝負あった、フォークスは逮捕されたのだ。

5.ジェームズ王は彼の決意に感嘆した

フォークスは、政府の議場の下に36樽の火薬を保管していることについて尋問されたとき、「お前たちスコットランドの乞食を、故郷の山へ吹き飛ばすためだ」と言い放ったのである。

このように、自分の裏切り行為を自覚し、その失敗を反省し、大義に忠実であろうとする執念は、「ローマの決意」を賞賛するジェームズ王にも感銘を与えた。

6.焚き火は見あたらなかった

フォークスは、多くの人が信じているように、焚き火で焼かれることはなかった。 彼は裏切り者として断罪され、絞首刑、引き抜き、四つ裂きに処された。 1606年1月31日の寒い朝、彼は足場に立って処刑の第一段階に耐えた。 彼は拷問で弱り、絞首台に運ばなければならなかったのである。

1606年、Claes (Nicolaes) Jansz Visscherによって描かれたフォークス処刑のエッチング。 画像クレジット:パブリックドメイン、via Wikimedia Commons.

そして、その死体は4分の1に切断され、全国に配られ、公開された。

7.国会の地下室は今もチェックされている

フォークスが弾薬を貯蔵していた地下室は、1854年の旧国会議事堂の火災で消失してしまったが、残っている地下室は毎年国会開会前にチェックされている。

8.計画は失敗する運命にあったのかもしれない

もし、フォークスがマッチに火をつけることに成功していたら、国会議事堂は壊滅し、周辺の建物にも傷をつけるような大爆発を起こしただろう。もちろん、政治家全員が抹殺されたのは言うまでもない。

しかし、現在では、火薬が「腐敗」しており、適切に点火しても爆発しなかったと主張する専門家もいる。

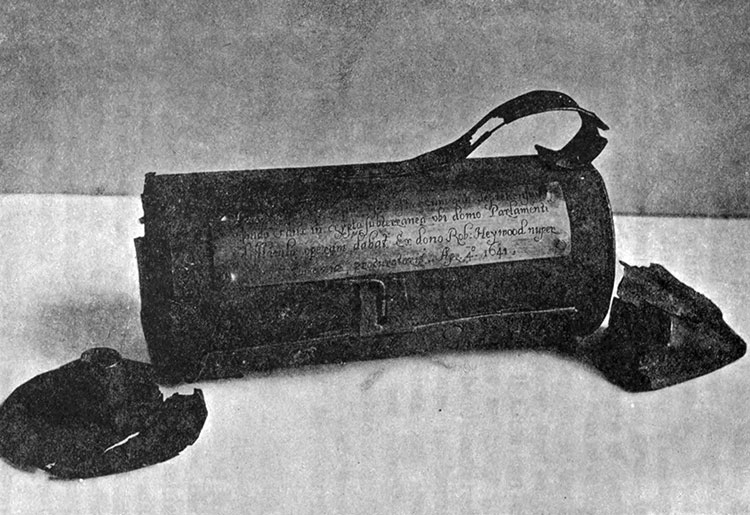

ガイ・フォークスが陰謀の際に使用したランタン。 画像の出典:パブリックドメイン、via Wikimedia Commons

9.彼の学校は、肖像画を燃やすことを拒否しています。

1660年代には、肖像画の中に生きた猫を入れ、炎の中で叫び声をあげているように見せました。 現在では、ヨークのセント・ピーターズ・スクール以外では、肖像画を燃やす習慣は広く行われています。 母校 元生徒の名誉のために、一切の祝儀を禁ずる。

10.ガイ・フォークスの島がある

ガラパゴス諸島の無人島、ガイ・フォークス島は、グイドへの最も驚くべき賛辞であろう。 名前の由来は謎のままだが、彼がスペイン軍の傭兵として過ごした時代への賛辞なのかもしれない。