Inhaltsverzeichnis

Hitler bei der Ankunft im Olympiastadion Berlin, 1936 Bildnachweis: Bundesarchive / CC

Hitler bei der Ankunft im Olympiastadion Berlin, 1936 Bildnachweis: Bundesarchive / CC Die Olympischen Spiele gelten als Chance für internationale Zusammenarbeit und Gesundheitswettbewerb - eine Plattform, auf der die besten Athleten der Welt um Ruhm und Ehre wetteifern können. Die Entscheidung, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio abzusagen, hat die Welt des Leistungssports erschüttert, und die laufenden Diskussionen darüber, ob und wie die Olympischen Spiele 2021 stattfinden werden, haben eine internationale Kontroverse ausgelöst.

Von politischen Boykotten bis hin zu Drogenkonsum, minderjährigen Athleten und illegalen Umzügen - es gibt fast nichts, was die Olympischen Spiele hat nicht Hier sind 9 der größten Kontroversen der olympischen Geschichte.

Nazi-Deutschland richtet die Olympischen Spiele aus (1936, Berlin)

Die berüchtigten Olympischen Spiele von 1936 wurden von Nazi-Deutschland in München abgehalten und von Hitler als Chance gesehen, für die Nazi-Ideologie, seine Regierung und die von ihr vertretenen Rassenideologien - insbesondere den Antisemitismus - zu werben. Deutsche jüdischer oder Roma-Abstammung wurden von der Teilnahme ausgeschlossen, obwohl dies bedeutete, dass mehrere Spitzensportler nicht teilnehmen konnten.

Einzelne Athleten boykottierten die Spiele aus Protest, und es wurden Diskussionen über nationale Boykotte geführt, um die internationale Unzufriedenheit mit dem Naziregime zum Ausdruck zu bringen. Letztlich kam es jedoch nicht dazu - 49 Mannschaften nahmen teil, was die Olympischen Spiele von 1936 zu den bis dahin größten machte.

Deutsche, die bei der Ankunft Hitlers bei den Olympischen Spielen 1936 den Nazi-Gruß zeigen.

Bildnachweis: Everett Collection / Shutterstock

Verbot der ehemaligen Achsenmächte (1948, London)

Die Olympischen Spiele 1948, die den Beinamen "Sparspiele" trugen, waren aufgrund der anhaltenden Rationierung und des schwierigen wirtschaftlichen Klimas eine relativ gedämpfte Angelegenheit. Deutschland und Japan wurden nicht zur Teilnahme an den Spielen eingeladen; die Sowjetunion wurde zwar eingeladen, zog es aber vor, keine Athleten zu entsenden und lieber bis zu den Olympischen Spielen 1952 zu warten und zu trainieren.

Deutsche Kriegsgefangene wurden als Zwangsarbeiter beim Bau der Olympischen Spiele eingesetzt - kurz danach durften sie endlich nach Hause zurückkehren, wenn sie dies wünschten. 15.000 Kriegsgefangene blieben und ließen sich in England nieder.

Das Spiel "Blut im Wasser" (1956, Melbourne)

Die ungarische Revolution von 1956 hatte die Spannungen zwischen Ungarn und der Sowjetunion eskalieren lassen: Der Aufstand wurde brutal niedergeschlagen, und viele ungarische Wettkämpfer sahen in den Olympischen Spielen eine Gelegenheit, ihren angeschlagenen Nationalstolz zu retten.

Siehe auch: Piktische Steine: Die letzten Zeugnisse eines uralten schottischen VolkesEin Wasserballspiel zwischen den beiden Ländern endete in einer Schlägerei, bei der Schläge ins Wasser geworfen wurden und es sich schließlich rot färbte. Die Polizei schritt ein, um Fans und Zuschauer zu beruhigen und zu entfernen, und die Schiedsrichter waren gezwungen, das Spiel abzubrechen.

Südafrika verboten (1964 - 1992)

Das Internationale Olympische Komitee schloss Südafrika von der Teilnahme an den Olympischen Spielen aus, bis das Land sein Verbot von Wettkämpfen zwischen weißen und schwarzen Athleten aufhob und sich von der Rassendiskriminierung lossagte. Erst nach der Aufhebung aller Apartheidgesetze im Jahr 1991 wurde Südafrika wieder zur Teilnahme zugelassen.

Eine neuseeländische Rugby-Tournee durch Südafrika im Jahr 1976 führte zu der Forderung an das IOC, Neuseeland ebenfalls von den Spielen auszuschließen. Das IOC lehnte ab, und 26 afrikanische Länder boykottierten aus Protest die Spiele, die in jenem Jahr stattfanden.

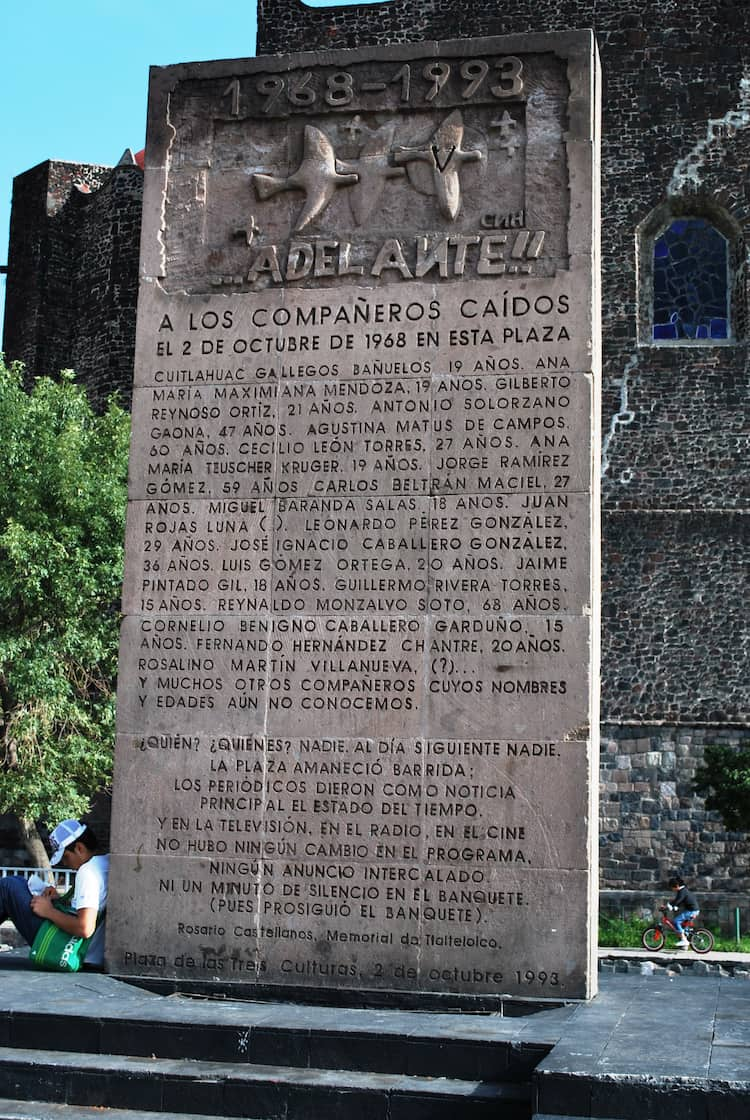

Massaker von Tlatelolco (1968, Mexiko-Stadt)

Vor den Olympischen Spielen 1968 gab es in Mexiko große Proteste, die einen Wandel forderten: Die autoritäre Regierung hatte enorme öffentliche Mittel für den Bau von Einrichtungen für die Olympischen Spiele ausgegeben, weigerte sich jedoch, öffentliche Mittel für die grundlegende Infrastruktur und für Maßnahmen zur Verringerung der krassen Ungleichheit auszugeben.

Am 2. Oktober versammelten sich rund 10.000 Studenten auf der Plaza de las Tres Culturas, um friedlich zu protestieren - die mexikanischen Streitkräfte eröffneten das Feuer auf sie, töteten bis zu 400 Menschen und verhafteten weitere 1.345 - wenn nicht mehr. 10 Tage vor der Eröffnungsfeier

Denkmal für das Massaker auf der Plaza de las Tres Culturas im Jahr 1968 in Tlatelolco, Mexiko-Stadt

Bildnachweis: Thelmadatter / CC

Erste Disqualifikation wegen Drogenkonsums (1968, Mexiko-Stadt)

Hans-Gunnar Liljenwall war der erste Athlet, der bei den Olympischen Spielen 1968 wegen Drogenkonsums ausgeschlossen wurde. Im Jahr zuvor hatte das IOC strenge Anti-Doping-Bestimmungen eingeführt, und Liljenwall hatte vor dem Pistolenschießen getrunken, um seine Nerven zu beruhigen.

Seitdem ist die Disqualifizierung wegen Doping und Drogenkonsums immer mehr zur Regel geworden. Die Athleten müssen sich strengen Tests unterziehen, um sicherzustellen, dass sie keine verbotenen leistungssteigernden Substanzen eingenommen haben.

Die USA boykottieren die Olympischen Spiele (1980, Moskau)

1980 kündigte Präsident Jimmy Carter einen amerikanischen Boykott der Olympischen Spiele 1980 an, um gegen den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan zu protestieren. Viele andere Länder folgten diesem Beispiel, darunter Japan, Westdeutschland, China, die Philippinen, Chile, Argentinien und Kanada.

Mehrere europäische Länder unterstützten den Boykott, überließen aber die Entscheidung über die Teilnahme den einzelnen Athleten, so dass sie mit deutlich weniger Teilnehmern antraten, als sie es normalerweise getan hätten. Als Reaktion darauf boykottierte die Sowjetunion die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles.

Jimmy Carter, fotografiert 1977.

Bildnachweis: Public Domain

Greg Louganis kämpft mit AIDS (1988, Seoul)

Greg Louganis ist vor allem für den so genannten "Sprungbrett-Zwischenfall" bei dieser Olympiade bekannt, bei dem er während einer Vorrunde mit dem Kopf auf das Sprungbrett aufschlug und mehrfach genäht werden musste. Trotz dieser Verletzung gewann er am nächsten Tag Gold.

Bei Louganis war AIDS diagnostiziert worden, aber er hatte seine Krankheit geheim gehalten - seine Medikamente mussten nach Seoul geschmuggelt werden, da er sonst nicht hätte antreten können. AIDS kann nicht über das Wasser übertragen werden, aber Louganis sagte später, er habe Angst gehabt, dass das Blut von seiner Kopfverletzung im Wasser dazu führen könnte, dass sich jemand anderes mit dem Virus infiziert.

Im Jahr 1995 sprach er öffentlich über seine Diagnose, um dazu beizutragen, eine internationale Diskussion über AIDS anzustoßen und das Thema ins allgemeine Bewusstsein zu rücken.

Russischer Dopingskandal (2016, Rio de Janeiro)

Vor den Olympischen Spielen 2016 wurden 111 der 389 russischen Olympioniken nach der Aufdeckung eines systematischen Dopingprogramms von den Wettkämpfen ausgeschlossen - auch von den Paralympics 2016 wurden sie komplett ausgeschlossen.

Siehe auch: Szenen des Kampfes: Fotos von Shackletons katastrophaler Endurance-ExpeditionDer Skandal ereignete sich zu einer Zeit, als im Westen die Besorgnis über russische Einmischung - "Betrug" - insbesondere in der Politik weit verbreitet war, und die Doping-Enthüllungen verstärkten nur noch die Befürchtungen, dass die russische Regierung alles tun würde, um den Sieg zu erringen. Bis heute wurden Russland 43 olympische Medaillen aberkannt - so viele wie keinem anderen Land. Außerdem ist das Land derzeit mit einer zweijährigen Sperre fürTeilnahme an großen internationalen Sportereignissen.