Table des matières

Hitler arrivant au stade olympique de Berlin, 1936. Crédit photo : Bundesarchive / CC

Hitler arrivant au stade olympique de Berlin, 1936. Crédit photo : Bundesarchive / CC Les Jeux olympiques sont considérés comme une chance pour la coopération internationale et la compétition sanitaire - une plateforme sur laquelle les meilleurs athlètes du monde peuvent rivaliser pour la gloire. La décision d'annuler les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 a secoué le monde du sport de compétition, et les discussions en cours sur la façon dont les Jeux olympiques de 2021 seront organisés, et si oui, ont suscité une controverse internationale.

Des boycotts politiques à la consommation de drogues, en passant par les athlètes mineurs et les déplacements illégaux, il n'y a presque rien que les Jeux olympiques puissent faire. n'a pas Voici 9 des plus grandes controverses de l'histoire olympique.

L'Allemagne nazie accueille les Jeux olympiques (1936, Berlin)

Les tristement célèbres Jeux olympiques de 1936 ont été organisés à Munich par l'Allemagne nazie et ont été considérés par Hitler comme une occasion de promouvoir l'idéologie nazie, son gouvernement et les idéologies raciales - en particulier l'antisémitisme - auxquelles il adhérait. Les Allemands d'ascendance juive ou rom étaient effectivement interdits de participation, même si cela signifiait que plusieurs athlètes de haut niveau ne pouvaient pas participer.

Certains athlètes individuels ont boycotté les Jeux en signe de protestation, et des discussions ont été engagées sur des boycotts nationaux afin de montrer le mécontentement international à l'égard du régime nazi, mais ces discussions n'ont finalement pas eu lieu - 49 équipes ont participé, faisant des Jeux olympiques de 1936 les plus grands à ce jour.

Des Allemands faisant le salut nazi à l'arrivée d'Hitler aux Jeux olympiques de 1936.

Crédit image : Everett Collection / Shutterstock

Interdiction des anciennes puissances de l'Axe (1948, Londres)

Surnommés "Jeux de l'austérité", les Jeux olympiques de 1948 sont relativement modestes en raison du rationnement permanent et d'un climat économique quelque peu difficile. L'Allemagne et le Japon ne sont pas invités à participer aux Jeux : l'Union soviétique est invitée, mais choisit de ne pas envoyer d'athlètes, préférant attendre et s'entraîner jusqu'aux Jeux olympiques de 1952.

Les prisonniers de guerre allemands ont été utilisés comme main-d'œuvre forcée pour la construction des Jeux olympiques. Peu après, ils ont finalement été autorisés à rentrer chez eux s'ils le souhaitaient. 15 000 prisonniers de guerre environ sont restés et se sont installés en Angleterre.

Le match "Du sang dans l'eau" (1956, Melbourne)

La révolution hongroise de 1956 a aggravé les tensions entre la Hongrie et l'Union soviétique : le soulèvement a été brutalement réprimé et de nombreux concurrents hongrois ont vu dans les Jeux olympiques l'occasion de sauver une partie de leur fierté nationale écornée.

Un match de water-polo entre les deux pays s'est terminé par une bagarre générale, avec des coups de poing lancés dans l'eau et du sang qui a fini par la rougir. La police est intervenue pour calmer et éloigner les supporters et les spectateurs, et les arbitres ont été contraints d'arrêter le match.

Afrique du Sud interdite (1964 - 1992)

Le Comité international olympique a interdit à l'Afrique du Sud de participer aux Jeux olympiques jusqu'à ce qu'elle renonce à l'interdiction de la compétition entre athlètes blancs et noirs et à la discrimination raciale. Ce n'est qu'après l'abrogation de toutes les lois sur l'apartheid en 1991 que l'Afrique du Sud a été autorisée à participer à nouveau aux Jeux.

La tournée de rugby de la Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud en 1976 a conduit à demander au CIO d'exclure également la Nouvelle-Zélande de la compétition. Le CIO a refusé, et 26 pays africains ont boycotté les jeux organisés cette année-là en signe de protestation.

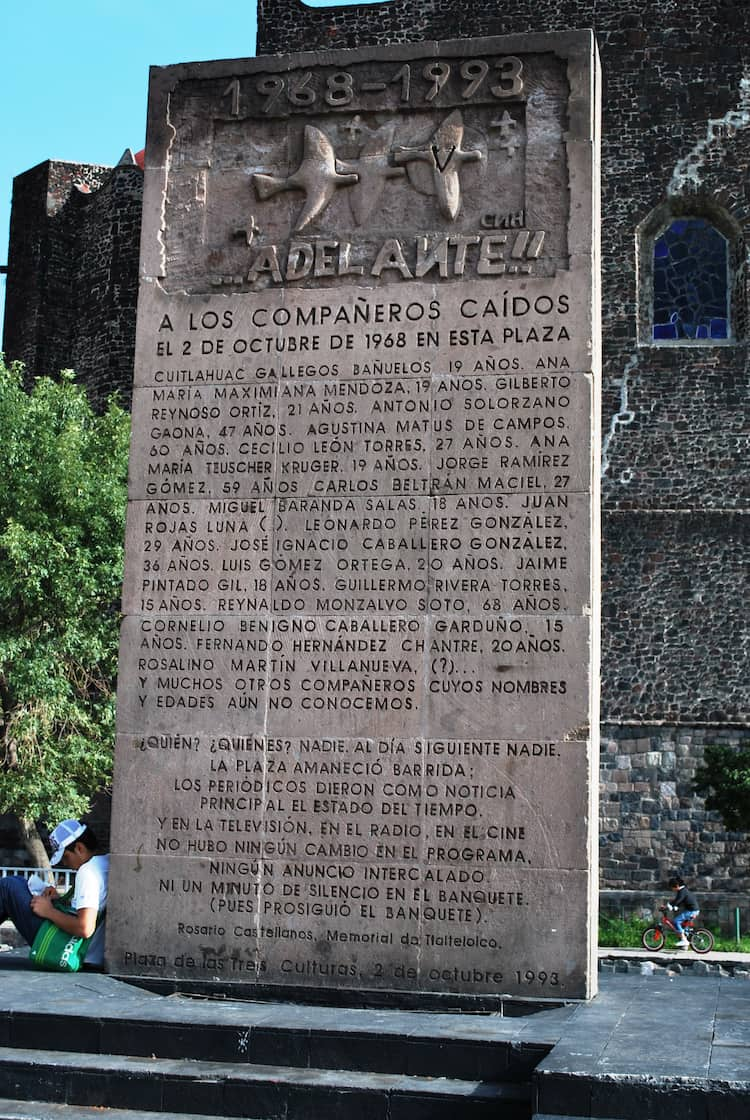

Massacre de Tlatelolco (1968, Mexico)

Des manifestations de grande ampleur ont eu lieu au Mexique avant les Jeux olympiques de 1968, pour réclamer un changement. Le gouvernement autoritaire avait dépensé d'énormes sommes d'argent public pour construire des installations pour les Jeux olympiques, mais refusait de dépenser des fonds publics pour les infrastructures de base et pour réduire les inégalités flagrantes.

Le 2 octobre, environ 10 000 étudiants se sont rassemblés sur la Plaza de las Tres Culturas pour protester pacifiquement - les forces armées mexicaines ont ouvert le feu sur eux, tuant jusqu'à 400 personnes et en arrêtant 1 345 autres, voire plus. Cela s'est produit dix jours seulement avant la cérémonie d'ouverture.

Monument au massacre de la Plaza de las Tres Culturas en 1968 à Tlatelolco, Mexique

Crédit image : Thelmadatter / CC

Première disqualification pour usage de drogues (1968, Mexico)

Hans-Gunnar Liljenwall est devenu le premier athlète à être expulsé pour usage de drogues aux Jeux olympiques de 1968. L'année précédente, le CIO avait introduit une législation antidopage stricte, et Liljenwall avait bu pour se calmer avant l'épreuve de tir au pistolet.

Voir également: 10 faits sur la guerre chimique et gazeuse pendant la Première Guerre mondialeDepuis lors, la disqualification pour usage de drogues et dopage est devenue de plus en plus courante, les athlètes devant se soumettre à des tests rigoureux pour s'assurer qu'ils n'ont pas utilisé de substances interdites destinées à améliorer les performances.

Les États-Unis boycottent les Jeux olympiques (1980, Moscou)

En 1980, le président Jimmy Carter a annoncé le boycott des Jeux olympiques par les États-Unis en signe de protestation contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique : de nombreux autres pays ont fait de même, notamment le Japon, l'Allemagne de l'Ouest, la Chine, les Philippines, le Chili, l'Argentine et le Canada.

Plusieurs pays européens ont soutenu le boycott, mais ont laissé la décision de participer à la compétition à chaque athlète, ce qui signifie qu'ils ont présenté beaucoup moins d'athlètes qu'ils ne l'auraient fait normalement. En réponse, l'Union soviétique a boycotté les Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles.

Jimmy Carter photographié en 1977.

Crédit d'image : Domaine public

Greg Louganis participe à une compétition avec le SIDA (1988, Séoul)

Greg Louganis est surtout connu pour l'incident du plongeoir lors des Jeux olympiques, où il s'est cogné la tête sur le tremplin lors d'un tour préliminaire et a dû subir plusieurs points de suture.

Le SIDA n'est pas transmissible par l'eau, mais Louganis a déclaré plus tard qu'il était terrifié à l'idée que le sang provenant de sa blessure à la tête dans l'eau aurait pu permettre à quelqu'un d'autre d'attraper le virus.

Voir également: 10 faits sur le Vénérable BèdeEn 1995, il a annoncé publiquement son diagnostic afin de contribuer à lancer une conversation internationale sur le sida et de le faire entrer dans la conscience générale.

Scandale de dopage russe (2016, Rio de Janeiro)

Avant les Jeux olympiques de 2016, 111 des 389 athlètes olympiques russes ont été interdits de compétition à la suite de la mise au jour d'un programme de dopage systématique - ils ont également été totalement interdits de participation aux Jeux paralympiques de 2016.

Le scandale a éclaté à un moment où les préoccupations occidentales concernant l'ingérence - la "tricherie" - russe, notamment en politique, étaient largement répandues, et la révélation du dopage n'a fait que renforcer les inquiétudes quant aux moyens que le gouvernement russe mettrait en œuvre pour s'assurer de gagner. À ce jour, la Russie a été privée de 43 médailles olympiques - le plus grand nombre de tous les pays. Elle est également frappée d'une interdiction de deux ans de participer aux Jeux olympiques.la participation à de grands événements sportifs internationaux.