Inhaltsverzeichnis

Dieses Lehrvideo ist eine visuelle Version dieses Artikels und wird von Künstlicher Intelligenz (KI) präsentiert. Weitere Informationen über den Einsatz von KI und die Auswahl der Vortragenden auf unserer Website finden Sie in unseren Richtlinien zu Ethik und Vielfalt bei KI.

Siehe auch: Wie Alexander der Große seine Sporen bei Chaeronea verdiente1789 war Frankreich mit seinem großen Überseeimperium, seinen starken kolonialen Handelsbeziehungen und seinem florierenden Seidenhandel das Zentrum der europäischen Aufklärungsbewegung. Die Revolution, die Frankreich erfasste, schockierte seine europäischen Partner und änderte den Kurs der französischen Politik und Regierung völlig. Viele seiner Werte - l iberté, égalité, fraternité - werden auch heute noch häufig als Motto verwendet.

1) Ludwig XVI. & Marie Antoinette

Im 18. Jahrhundert herrschte in Frankreich eine absolute Monarchie - das Leben drehte sich um den König, der die gesamte Macht innehatte. Theoretisch konnte dies zwar gut funktionieren, doch war dieses System stark von der Persönlichkeit des jeweiligen Königs abhängig. Ludwig XVI. war unentschlossen, schüchtern und besaß nicht das Charisma und den Charme, von dem seine Vorgänger so profitiert hatten.

Am Hof von Versailles vor den Toren von Paris lebten zu jeder Zeit zwischen 3.000 und 10.000 Höflinge, die alle einer strengen Etikette unterworfen waren. Ein so großes und komplexes soziales Gefüge erforderte eine Verwaltung durch den König, um die Macht zu verwalten, Gefälligkeiten zu gewähren und potenzielle Störenfriede im Auge zu behalten. Ludwig hatte einfach nicht die Fähigkeit oder den eisernen Willen, um dies zu tun.

Ludwigs Ehefrau und Königin, Marie Antoinette, war eine in Österreich geborene Prinzessin, deren (vermeintlich) verschwenderische Ausgaben, österreichische Sympathien und angebliche sexuelle Abartigkeit immer wieder ins Visier gerieten. Unfähig, etwas zu unternehmen, was die öffentliche Meinung hätte ändern können, sah sich das Königspaar als Sündenbock für weit mehr Probleme, als die, die sie kontrollieren konnten.

Marie Antoinette en chemise", Porträt der Königin in einem Musselin-Kleid (von Louise Élisabeth Vigée Le Brun, 1783)

Bildnachweis: Élisabeth Louise Vigée Le Brun, gemeinfrei, via Wikimedia Commons

Als absoluter Monarch wurde Ludwig - zusammen mit seinen Beratern - auch in gewisser Weise für Misserfolge verantwortlich gemacht. Misserfolge konnten nur so lange auf Berater oder externe Parteien geschoben werden, und in den späten 1780er Jahren war der König selbst das Ziel der Unzufriedenheit und des Zorns des Volkes und nicht mehr die Menschen in seinem Umfeld: eine gefährliche Position für einen absoluten Monarchen. Während die Zeitgenossen vielleicht dieKönig als von Gott gesalbt betrachteten, waren es ihre Untertanen, die es ihnen erlaubten, diesen Status beizubehalten.

2. vererbte Probleme

Die Macht der französischen Monarchie hatte unter Ludwig XIV. ihren Höhepunkt erreicht, und als Ludwig XVI. das Erbe antrat, befand sich Frankreich in einer immer schlechteren finanziellen Lage, geschwächt durch den Siebenjährigen Krieg und den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Durch ein altes und ineffizientes Steuersystem, bei dem große Teile der wohlhabendsten Teile der französischen Gesellschaft von wichtigen Steuern befreit waren, wurde die Last von den Ärmsten getragen, und es gab einfach nicht genug Geld.

Auch die regionalen Unterschiede sorgten für Unzufriedenheit: Die Bretagne zahlte weiterhin den gabelle (Salzsteuer) und die Wahlländer Das System war schwerfällig und ungerecht, da einige Gebiete in der Regierung und bei den Finanzbeiträgen überrepräsentiert und andere unterrepräsentiert waren. Es bedurfte dringend umfassender Reformen.

Auch die französische Wirtschaft stagnierte zunehmend: Der regionale Handel wurde durch interne Zölle und Abgaben behindert, und die landwirtschaftliche und industrielle Revolution, die Großbritannien erfasste, kam viel langsamer an und wurde in Frankreich nicht übernommen.

3. das Ständesystem & die Bourgeoisie

Das Ständesystem war bei weitem nicht nur in Frankreich anzutreffen: Diese alte feudale Sozialstruktur teilte die Gesellschaft in drei Gruppen ein, den Klerus, den Adel und alle anderen. Im Mittelalter, vor dem Aufschwung der Handelsklassen, spiegelte dieses System im Großen und Ganzen die Struktur der Welt wider. Als immer mehr wohlhabende Selfmademen aufstiegen, wurde die Starrheit des Systems immer mehr zu einer Quelle vonDie neue Bourgeoisie konnte den Sprung zum Zweiten Stand (Adel) nur durch die Praxis der Käuflichkeit, des Kaufs und Verkaufs von Ämtern, schaffen.

Unter parlements Da die Reformen blockiert waren, ließ sich Ludwig XVI. dazu überreden, eine Versammlung einzuberufen, die als Generalstände bekannt ist und zuletzt 1614 einberufen worden war. Jeder Stand erstellte eine Liste von Beschwerden, die cahier de doleances, Die Veranstaltung endete in einer Patt-Situation, da der Erste und der Zweite Stand immer wieder für die Blockade des Dritten Standes stimmten, um ihren Status zu wahren, und sich weigerten, die Notwendigkeit einer gemeinsamen Reform anzuerkennen.

Siehe auch: Hatte Nazi-Deutschland ein Drogenproblem?

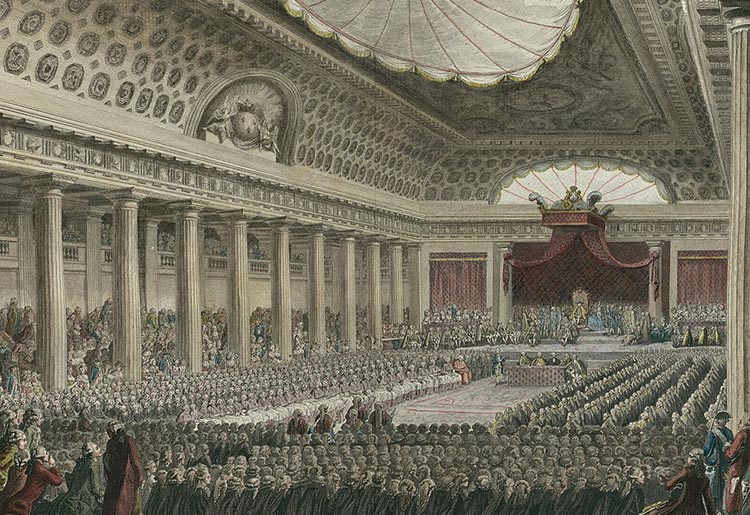

Eröffnung der Generalstände in Versailles 5. Mai 1789

Bildnachweis: Isidore-Stanislaus Helman (1743-1806) und Charles Monnet (1732-1808), gemeinfrei, über Wikimedia Commons

Diese tiefen Gräben zwischen den Ständen trugen wesentlich zum Ausbruch der Revolution bei, denn mit der wachsenden und immer lauter werdenden Dritten Gewalt wurde die Aussicht auf einen bedeutenden gesellschaftlichen Wandel immer wahrscheinlicher.

4. besteuerung & geld

Im späten 18. Jahrhundert waren die französischen Finanzen ein einziges Chaos. Das Steuersystem erlaubte es den Reichsten, praktisch keine Steuern zu zahlen, und da Reichtum fast immer gleichbedeutend mit Macht war, wurde jeder Versuch, radikale Finanzreformen durchzusetzen, von der Parzellen. Da Jacques Necker, der Finanzminister, nicht in der Lage war, die Steuer zu ändern und es nicht wagte, die Last für diejenigen zu erhöhen, die sie bereits trugen, beschaffte er sich das Geld durch die Aufnahme von Krediten, anstatt die Steuern zu erhöhen. Dies hatte zwar kurzfristig einige Vorteile, aber die Kredite wurden verzinst und führten zu einer weiteren Verschuldung des Landes.

In dem Bemühen, die königlichen Ausgaben transparenter zu gestalten und die Bevölkerung besser zu informieren, veröffentlichte Necker die Ausgaben und Konten der Krone in einem Dokument, das als Abrechnung mit dem König. Anstatt die Situation zu beschwichtigen, verschaffte sie den Menschen einen Einblick in etwas, das sie zuvor als unbedeutend angesehen hatten.

Da Frankreich am Rande des Bankrotts stand und die Menschen sich des feudalen Finanzsystems, das sie aufrechterhielten, immer stärker bewusst wurden und es immer weniger tolerierten, wurde die Situation immer heikler. Es wurden Versuche unternommen, radikale Finanzreformen durchzusetzen, aber der Einfluss Ludwigs war zu schwach, um seine Adligen zu zwingen, sich seinem Willen zu beugen.

5. die Erleuchtung

Historiker debattieren über den Einfluss der Aufklärung auf die Französische Revolution. Persönlichkeiten wie Voltaire und Rousseau vertraten Werte wie Freiheit, Gleichheit, Toleranz, eine konstitutionelle Regierung und die Trennung von Kirche und Staat. In einer Zeit, in der die Alphabetisierung zunahm und der Druck billig war, wurden diese Ideen weitaus mehr diskutiert und verbreitet als in früheren Bewegungen.

Viele sehen auch die Philosophie und die Ideale der Ersten Republik durch die Ideen der Aufklärung untermauert, und das Motto, das am engsten mit der Revolution selbst in Verbindung gebracht wird - "liberté, égalité, fraternité" - kann als Widerspiegelung zentraler Ideen in Pamphleten der Aufklärung gesehen werden.

Voltaire, Porträt von Nicolas de Largillière, um 1724

Bildnachweis: Nicolas de Largillière, gemeinfrei, via Wikimedia Commons

6) Pech

Viele dieser Probleme waren langfristige Faktoren, die Unzufriedenheit und Stagnation in Frankreich verursachten, aber sie hatten in den ersten 15 Jahren der Herrschaft Ludwigs nicht zum Ausbruch einer Revolution geführt. Die realen Lebenshaltungskosten waren zwischen 1741 und 1785 um 62 % gestiegen, und zwei aufeinanderfolgende Jahre mit schlechten Ernten in den Jahren 1788 und 1789 führten zu einer drastischen Verteuerung des Brotes und einem Rückgang der Löhne.

Diese zusätzlichen Härten verstärkten den Unmut und das Gewicht der Beschwerden des Dritten Standes, der sich größtenteils aus Bauern und einigen wenigen Bürgern zusammensetzte. Anschuldigungen wegen der verschwenderischen Ausgaben der königlichen Familie - unabhängig davon, ob sie der Wahrheit entsprachen - verschärften die Spannungen weiter, und der König und die Königin wurden zunehmend zur Zielscheibe von Verleumdungen und Angriffe in der Presse.

Tags: König Ludwig XVI. Marie Antoinette