Inhaltsverzeichnis

Dieser Artikel ist ein bearbeitetes Transkript von The History of Venezuela mit Professor Micheal Tarver in Dan Snow's History Hit, das erstmals am 5. September 2018 ausgestrahlt wurde. Sie können die vollständige Folge unten anhören oder den kompletten Podcast kostenlos auf Acast.

Bevor Christoph Kolumbus am 1. August 1498 im heutigen Venezeula landete und rund zwei Jahrzehnte später die spanische Kolonisation einleitete, lebten in der Region bereits mehrere indigene Völker. Diese waren über das ganze Land verstreut und umfassten die Kariben-Indianer, die in der gesamten Karibik lebten, sowie die Arawak und die Arawak sprechenden Indianer.

Weiter südlich gab es indigene Gruppen im Amazonasgebiet und in der Andenregion, aber keine dieser Gemeinschaften war ein wirklich großes urbanes Zentrum, wie man es in Mesoamerika oder Peru fand.

Sie waren mehr oder weniger nur kleine Gruppen von Menschen, die als Subsistenzbauern oder Fischer lebten.

Grenzen und der Streit mit Guyana

Die Grenzen Venezuelas waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger festgelegt. Zwischen Venezuela und dem heutigen Guyana gibt es jedoch nach wie vor Streit über eine englischsprachige Grenzregion, die praktisch zwei Drittel der ehemaligen britischen Kolonie Guyana ausmacht. Großbritannien behauptet, die Region von den Niederländern erhalten zu haben, als es Ende des 18. Jahrhunderts die Kontrolle über Guyana übernahm.

Das von Guyana verwaltete Gebiet, das von Venezuela beansprucht wird. Credit: Kmusser und Kordas / Commons

Dieser Streit wurde größtenteils Ende des 19. Jahrhunderts beigelegt, aber von Hugo Chávez während seiner Präsidentschaft wiederbelebt. Die Region wird von den Venezolanern oft als "Zone der Urbarmachung" bezeichnet und ist reich an Bodenschätzen, weshalb die Venezolaner sie haben wollen, und natürlich auch die Guyaner sie haben wollen.

Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts bemühten sich sowohl Großbritannien als auch Venezuela um eine Beilegung des Streits, wobei beide Seiten etwas mehr Territorium beanspruchten, als die jeweils andere Seite haben wollte.

Die Vereinigten Staaten schalteten sich während der Cleveland-Regierung ein, um eine Lösung des Problems zu finden, aber niemand war damit zufrieden.

Die östliche Grenze Venezuelas ist somit diejenige, die historisch gesehen die meisten Probleme aufgeworfen hat, während die westliche Grenze zu Kolumbien und die südliche Grenze zu Brasilien während der gesamten kolonialen und postkolonialen Periode des Landes mehr oder weniger gut akzeptiert wurden.

Kolonialer Rückstau oder wichtiger Aktivposten?

Die spanische Krone übertrug im 16. Jahrhundert einem deutschen Bankhaus das Recht, die Wirtschaft des Gebiets zu entwickeln, und im Laufe der Zeit wurde es von einer spanischen Institution zur nächsten weitergereicht, bevor es sich verwaltungstechnisch und politisch als eigenständige Einheit etablierte.

Obwohl das Land während der frühen Kolonialzeit nie eine Wirtschaftsmacht war, entwickelte sich Venezuela schließlich zu einem wichtigen Kaffeeproduzenten.

Siehe auch: Die 8 wichtigsten Erfindungen und Innovationen des Ersten WeltkriegsIm Laufe der Zeit wurde auch Kakao zu einem wichtigen Exportgut. Nach der Kolonialzeit und bis in die Neuzeit hinein exportierte Venezuela weiterhin Kaffee und Schokolade, sowohl nach Spanien als auch in andere lateinamerikanische Länder. Nach dem Ersten Weltkrieg stützte sich die Wirtschaft des Landes jedoch hauptsächlich auf den Erdölexport.

Die Unabhängigkeitskriege Lateinamerikas

Venezuela spielte eine wichtige Rolle in den Unabhängigkeitskriegen Südamerikas, vor allem im Norden des Kontinents: Der große Befreier des nördlichen Südamerikas, Simón Bolívar, stammte aus Venezuela und führte von dort aus den Ruf nach Unabhängigkeit an.

Siehe auch: Militärhistoriker Robin Prior über Churchills Dilemma bei der Wüstenkriegsführung

Simón Bolívar stammte aus Venezuela.

Er stand an der Spitze der erfolgreichen Unabhängigkeitskampagnen in Venezuela, Kolumbien und Ecuador, und von dort aus erlangten auch Peru und Bolivien mit seiner Unterstützung, wenn nicht gar unter seiner Führung, ihre Unabhängigkeit.

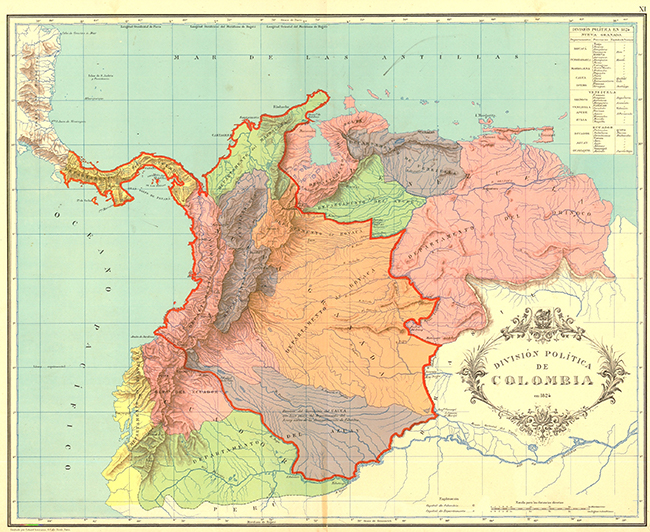

Etwa ein Jahrzehnt lang war Venezuela Teil des Staates Gran (Groß) Kolumbien, der auch das heutige Kolumbien und Ecuador umfasste und von Bogota aus regiert wurde.

Mit dem Beginn der Unabhängigkeit Venezuelas wuchs die Unzufriedenheit innerhalb des Landes über die Tatsache, dass es von Bogota aus regiert wurde. Zwischen 1821 und etwa 1830 kam es immer wieder zu Reibereien zwischen den Führern Venezuelas und Großkolumbiens, bis letzteres schließlich aufgelöst wurde und Venezuela eine unabhängige Nation wurde.

Dies fiel mit dem Tod Simón Bolívars zusammen, der die einheitliche Republik Großkolumbien favorisiert hatte, da er sie als Gegengewicht zu den USA in Nordamerika sah. Danach begann Venezuela, seinen eigenen Weg zu gehen.

Bolívars Angst vor dem Föderalismus

Eine Karte von Gran Colombia mit den 12 1824 geschaffenen Departements und den mit den Nachbarländern umstrittenen Gebieten.

Obwohl er an der Spitze der Befreiung eines großen Teils Südamerikas stand, betrachtete sich Bolívar wegen der Auflösung von Großkolumbien als Versager.

Er fürchtete sich vor dem, was wir heute als Föderalismus bezeichnen - wo die Autorität der Nation nicht nur auf eine Zentralregierung, sondern auch auf Staaten oder Provinzen verteilt ist.

Er war dagegen, weil er der Meinung war, dass insbesondere Lateinamerika eine starke Zentralregierung braucht, um zu überleben und seine Wirtschaft zu entwickeln.

Er war sehr enttäuscht, als Gran Colombia nicht funktionierte und als Orte wie Oberperu (das spätere Bolivien) sich abspalten und ein eigenes Land bilden wollten.

Bolívar hatte die Vision eines wahrhaft geeinten "Gran Latin America". 1825 forderte er eine panamerikanische Konferenz oder Union, die sich aus den Nationen oder Republiken zusammensetzen sollte, die einst zu Spanisch-Lateinamerika gehörten; eine Beteiligung der USA lehnte er ab.

Dieser Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung: Die USA wurden schließlich Teil der panamerikanischen Bewegung, aus der wiederum die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hervorging - eine Organisation, die heute ihren Sitz in Washington, DC hat.

Tags: Podcast Mitschrift