Inhaltsverzeichnis

Bundespräsident Paul von Hindenburg mit dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler im Mai 1933 Bildnachweis: Das Bundesarchiv / Public Domain

Bundespräsident Paul von Hindenburg mit dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler im Mai 1933 Bildnachweis: Das Bundesarchiv / Public Domain Die Abdankung Kaiser Wilhelms II. am 9. November 1918 bedeutete das Ende des Deutschen Kaiserreichs. Am selben Tag trat Reichskanzler Prinz Maximilian von Baden zurück und ernannte den SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert zum neuen Reichskanzler.

Die Weimarer Republik war eine demokratische Revolution, die 1918 aus dem Wunsch Deutschlands nach Frieden entstand und aus der Überzeugung, dass Kaiser Wilhelm nicht derjenige sein würde, der diesen Frieden herbeiführen würde.

Dennoch sollte die Republik einige der turbulentesten Jahre in der deutschen Politik darstellen: Ihre Führer verhandelten die Bedingungen der deutschen Kapitulation nach dem Ersten Weltkrieg, durchlebten die "Krisenjahre" zwischen 1920 und 1923, ertrugen die wirtschaftliche Depression und bauten gleichzeitig eine neue Art der demokratischen Regierung in Deutschland auf.

Bundespräsident Friedrich Ebert (Februar 1919 - Februar 1925)

Der Sozialist und Gewerkschafter Ebert war maßgeblich an der Gründung der Weimarer Republik beteiligt. 1918, nach dem Rücktritt von Reichskanzler Maximillian und der wachsenden Unterstützung für die Kommunisten in Bayern, blieb Ebert nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie Deutschland zur Republik erklärt wurde und ein neues Kabinett zu bilden.

Um die Unruhen im Winter 1918 zu unterdrücken, setzte Ebert die rechtsgerichteten Freikorps ein - eine paramilitärische Gruppe, die für die Ermordung der Führer des linken Spartakusbundes, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, verantwortlich war, was Ebert bei der radikalen Linken äußerst unbeliebt machte.

Dennoch wurde er im Februar 1919 von der neuen Nationalversammlung zum ersten Präsidenten der Weimarer Republik gewählt.

Philipp Scheidemann (Februar - Juni 1919)

Philipp Scheidemann war ebenfalls Sozialdemokrat und arbeitete als Journalist. Am 9. November 1918 rief er ohne Vorwarnung vom Balkon des Reichstags aus die Republik aus, die angesichts linker Aufstände nur schwer wieder zurückgenommen werden konnte.

Nachdem er zwischen November 1918 und Februar 1919 der republikanischen Übergangsregierung angehört hatte, wurde Scheidemann der erste Kanzler der Weimarer Republik. Im Juni 1919 trat er zurück, um dem Versailler Vertrag nicht zuzustimmen.

Reichskanzler Philipp Scheidemann spricht im Mai 1919 vor dem Reichstag zu Menschen, die auf einen "dauerhaften Frieden" hoffen.

Bildnachweis: Das Bundesarchiv / Public Domain

Gustav Bauer (Juni 1919 - März 1920)

Als zweiter deutscher Kanzler der Weimarer Republik hatte Bauer, ebenfalls Sozialdemokrat, die undankbare Aufgabe, den Vertrag von Versailles oder "Unrechtsfrieden", wie er in Deutschland genannt wurde, auszuhandeln. Die Annahme des Vertrags, der in Deutschland allgemein als demütigend angesehen wurde, schwächte die neue Republik erheblich.

Siehe auch: 10 Fakten über Margarete von AnjouBauer trat kurz nach dem Kapps-Putsch im März 1920 zurück, bei dem Friekorps-Brigaden Berlin einnahmen und ihr Anführer Wolfgang Kapp eine Regierung mit dem General Ludendorff aus dem Ersten Weltkrieg bildete. Der Putsch wurde durch den Widerstand der Gewerkschaften niedergeschlagen, die zu einem Generalstreik aufriefen.

Hermann Müller (März - Juni 1920, Juni 1928 - März 1930)

Müller wurde nur drei Monate vor seiner Abwahl im Juni 1920 zum Kanzler ernannt, als die Popularität der republikanischen Parteien sank. 1928 wurde er erneut Kanzler, musste aber 1930 zurücktreten, als die Weltwirtschaftskrise die deutsche Wirtschaft in den Abgrund riss.

Konstantin Fehrenbach (Juni 1920 - Mai 1921)

Als Kanzler der Zentrumspartei führte Fehrenbach die erste nicht-sozialistische Regierung der Weimarer Republik, die jedoch im Mai 1921 zurücktrat, nachdem die Alliierten Deutschland Reparationszahlungen in Höhe von 132 Milliarden Goldmark auferlegt hatten - weit über das hinaus, was es vernünftigerweise zahlen konnte.

Karl Wirth (Mai 1921 - November 1922)

Stattdessen akzeptierte der neue Kanzler Karl Wirth die Bedingungen der Alliierten. Die Republikaner trafen weiterhin die unpopulären Entscheidungen, die ihnen von den alliierten Mächten aufgezwungen wurden. Wie vorhergesehen, konnte Deutschland die Reparationen nicht rechtzeitig zahlen, so dass Frankreich und Belgien im Januar 1923 das Ruhrgebiet besetzten.

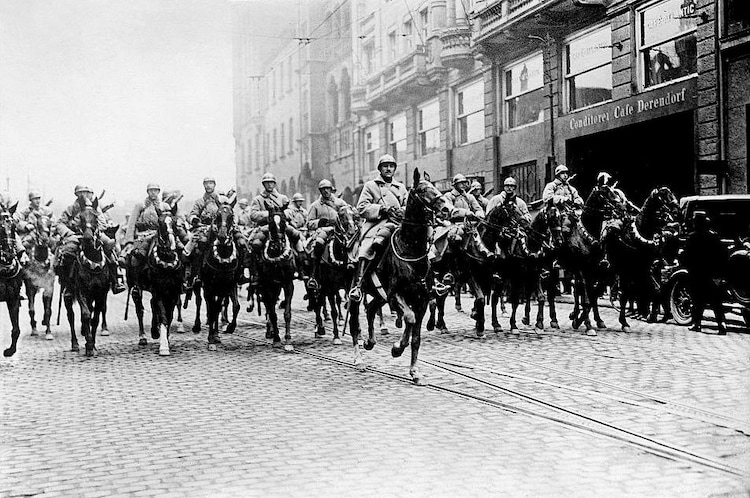

Französische Truppen rücken 1923 in die Ruhrstadt Essen ein.

Bildnachweis: Library of Congress / Public Domain

Wilhelm Cuno (November 1922 - August 1923)

Cunos Koalitionsregierung aus Zentrumspartei, Volkspartei und SPD ordnete passiven Widerstand gegen die französische Besatzung an. Die Besatzer reagierten darauf, indem sie die deutsche Industrie durch Verhaftungen und eine Wirtschaftsblockade lahmlegten, was zu einer massiven Inflation der Mark führte, und Cuno trat im August 1923 zurück, da die Sozialdemokraten eine härtere Politik forderten.

Gustav Stresemann (August - November 1923)

Stresemann hob das Verbot der Reparationszahlungen auf und ordnete die Wiederaufnahme der Arbeit an. Er verhängte den Ausnahmezustand und setzte die Armee ein, um die kommunistischen Unruhen in Sachsen und Thüringen niederzuschlagen, während die bayerischen Nationalsozialisten unter der Führung von Adolf Hitler am 9. November 1923 den erfolglosen Münchner Putsch inszenierten.

Nachdem er das drohende Chaos beseitigt hatte, wandte sich Stresemann dem Thema Inflation zu: Am 20. November desselben Jahres wurde die Rentenmark eingeführt, die auf einer Hypothek der gesamten deutschen Industrie beruhte.

Obwohl seine drastischen Maßnahmen den Zusammenbruch der Republik verhinderten, trat Stresemann nach einem Misstrauensvotum am 23. November 1923 zurück.

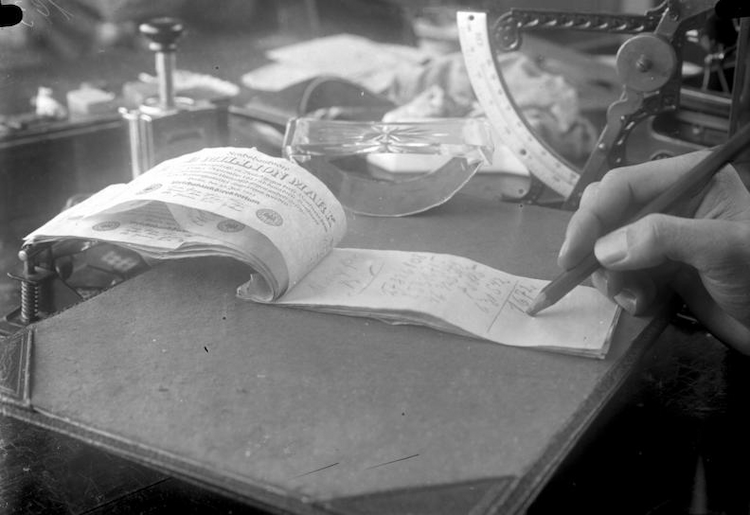

Ein Ein-Millionen-Mark-Schein wird als Notizblock benutzt, Oktober 1923.

Bildnachweis: Das Bundesarchiv / Public Domain

Siehe auch: Militärhistoriker Robin Prior über Churchills Dilemma bei der WüstenkriegsführungWilhelm Marx (Mai 1926 - Juni 1928)

Von der Zentrumspartei aus fühlte sich Kanzler Marx sicher genug, um den Ausnahmezustand im Februar 1924 aufzuheben. Marx erbte jedoch das französisch besetzte Ruhrgebiet und die Frage der Reparationen.

Die Antwort darauf war ein neuer, von den Briten und Amerikanern ausgearbeiteter Plan - der Dawes-Plan -, der den Deutschen 800 Millionen Mark als Darlehen gewährte und es ihnen ermöglichte, mehrere Milliarden Mark Reparationen auf einmal zu zahlen.

Paul von Hindenburg (Februar 1925 - August 1934)

Als Friedrich Ebert im Februar 1925 starb, wurde Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg zum Bundespräsidenten gewählt, ein Monarchist, der von der Rechten bevorzugt wurde und die Bedenken ausländischer Mächte und Republikaner weckte.

Hindenburgs sichtbare Loyalität gegenüber der republikanischen Sache während der "Krisenjahre" trug jedoch dazu bei, die Republik zu stärken und mit den gemäßigten Monarchisten und der Rechten zu versöhnen. Zwischen 1925 und 1928 erlebte Deutschland, das von Koalitionen regiert wurde, einen relativen Wohlstand, da die Industrie boomte und die Löhne stiegen.

Heinrich Brüning (März 1930 - Mai 1932)

Brüning, der ebenfalls der Zentrumspartei angehörte und noch nie ein Amt bekleidet hatte, kümmerte sich vor allem um den Haushalt. Seine instabile Mehrheit konnte sich jedoch nicht auf einen Plan einigen. Sie setzte sich aus einer feindlichen Auswahl von Sozialdemokraten, Kommunisten, Nationalisten und Nazis zusammen, deren Popularität während der Weltwirtschaftskrise gestiegen war.

Um dies zu umgehen, nutzte Brüning 1930 in umstrittener Weise seine präsidialen Notstandsbefugnisse, aber die Arbeitslosigkeit stieg trotzdem in die Millionen.

Franz von Papen (Mai - November 1932)

Papen war in Deutschland nicht beliebt und auf die Unterstützung Hindenburgs und der Armee angewiesen, hatte aber Erfolg in der Außenpolitik, setzte die Abschaffung der Reparationen durch und verhinderte gemeinsam mit Schleicher die Machtübernahme Hitlers und der Nazis durch eine Notverordnung.

Kurt von Schleicher (Dezember 1932 - Januar 1933)

Schleicher wurde der letzte Weimarer Kanzler, als Papen im Dezember 1932 zum Rücktritt gezwungen wurde, wurde aber selbst im Januar 1933 von Hindenburg entlassen, der seinerseits Hitler zum Kanzler machte und damit unwissentlich das Ende der Weimarer Republik und den Beginn des Dritten Reiches einleitete.