Inhaltsverzeichnis

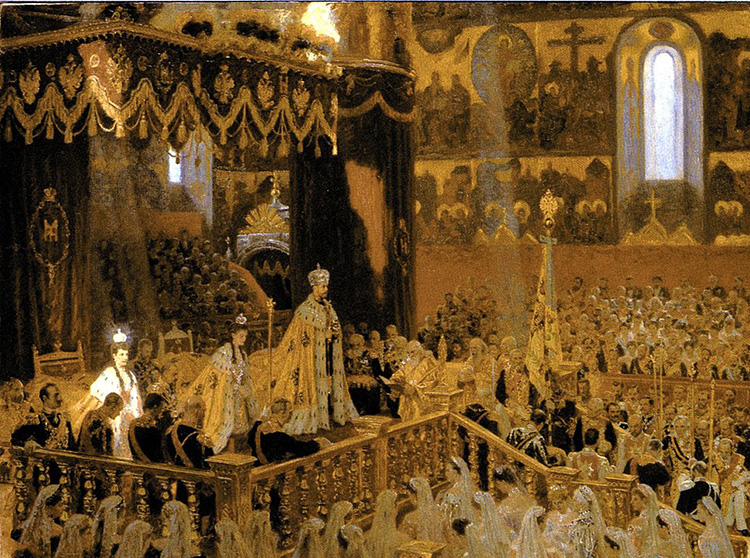

Die Krönung von Zar Nikolaus II. und seiner Frau, Kaiserin Alexandra, im Jahr 1896, Bildnachweis: Public Domain.

Die Krönung von Zar Nikolaus II. und seiner Frau, Kaiserin Alexandra, im Jahr 1896, Bildnachweis: Public Domain. Das Haus Romanow herrschte über 300 Jahre lang über Russland, bevor es 1918 sein berühmtes - und grausames - Ende fand. Wie konnte eine Dynastie, die eine der größten Mächte Europas und eines der größten Reiche der damaligen Welt schuf, so dramatisch und in so kurzer Zeit gestürzt werden?

Katharina die Große (1762-96)

Geboren als Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst, heiratete Katharina im Alter von 16 Jahren ihren Cousin zweiten Grades, den späteren Zaren Peter III., und zog nach Russland, wo sie begann, sich energisch in die russische Sprache, Kultur und Sitten sowie in die Kaiserin Elisabeth zu integrieren. Es dauerte 12 Jahre, bis die Ehe vollzogen wurde, und allem Anschein nach mochte Katharina ihren Mann nicht besonders.

Porträt von Katharina der Großen um 1745, als sie noch Großherzogin war, von Georg Christoph Grooth, Bildnachweis: Public Domain.

Katharina hatte am Hof Verbündete gefunden, und Peters preußenfreundliche Politik entfremdete viele seiner Adligen noch mehr. Im Juli 1762 inszenierte Katharina mit Hilfe ihrer Anhänger einen Staatsstreich und zwang Peter, zu ihren Gunsten abzudanken. Zwei Monate später wurde sie gekrönt und trug die neu in Auftrag gegebene Große Kaiserkrone - eines der aufwendigsten Symbole der autokratischen Macht, die die Romanows geschaffen hatten.

Unter Katharina dehnte sich das russische Reich auf Kosten des Osmanischen Reiches weiter aus: Sie führte Kriege gegen das persische und das türkische Reich und setzte sich dafür ein, dass ihre Macht und ihr Einfluss auch von anderen Herrschern in Europa anerkannt wurden. Kriege erforderten jedoch Soldaten und Geld: Die zusätzlichen Steuern und die Einführung der Wehrpflicht erwiesen sich bei den Bauern als unpopulär.

Siehe auch: 8 außergewöhnliche Geschichten von Männern und Frauen in KriegszeitenTrotzdem wird Katharinas Herrschaft oft als Goldenes Zeitalter Russlands bezeichnet. Sie war eine eifrige Verfechterin der Ideale der Aufklärung (vor allem des Bildungswesens), setzte die Verwestlichung Russlands fort und förderte weitere aufwendige Bauprojekte. Sie starb im November 1796 an den Folgen eines Schlaganfalls.

Paul I. (1796-1801)

Paulus, der nur fünf Jahre regierte, stand die meiste Zeit seines Lebens im Schatten seiner Mutter. Ihre Beziehung verschlechterte sich, als Paulus ins Teenageralter kam, da er der Meinung war, dass seine Mutter abdanken sollte, damit er seine rechtmäßige Position als König einnehmen konnte. Eine seiner ersten Handlungen nach seiner Thronbesteigung war daher die Verabschiedung der Paulusgesetze, die die Primogenitur durchsetzen sollten.

Ein Großteil seiner Außenpolitik war auch eine direkte Reaktion auf die Politik Katharinas, die fast alle Truppen, die sie an die Ränder des Reiches geschickt hatte, zurückrief, um die Expansion zu erleichtern. Er war vehement gegen Frankreich, insbesondere nach der Revolution, und stellte Truppen auf, um an den französischen Revolutionskriegen teilzunehmen. Pauls Versuche, die Armee zu reformieren, waren trotz seiner scheinbarenEnthusiasmus, dies zu tun.

Mit seinem Verhalten brachte er den Adel gegen sich auf: Er versuchte, die grassierende Korruption in der Staatskasse einzudämmen, zwang die Adligen am Hof, einen Ritterkodex zu übernehmen, und führte eine Politik ein, die den Bauern und Leibeigenen mehr Rechte und bessere Arbeitsbedingungen einräumte.

Im März 1801 wurde er von einer Gruppe von Armeeoffizieren ermordet - sein Sohn Alexander soll von der Verschwörung gewusst und sie stillschweigend gebilligt haben. Die offizielle Todesursache von Paul wurde als Schlaganfall angegeben.

Alexander I. (1801-25)

Alexander, der älteste Sohn von Paul I., erbte den Thron im Alter von 23 Jahren und galt zunächst als aufgeklärter, liberaler Herrscher: Er errichtete mehrere Universitäten, leitete wichtige Bildungsreformen ein und plante die Schaffung einer Verfassung und eines Parlaments.

Dieser Liberalismus geriet jedoch im Laufe seiner Herrschaft ins Wanken: Ausländische Lehrer wurden von den Schulen verwiesen, das Bildungswesen musste konservativer werden, und die militärischen Führer erhielten mehr Ansehen und Macht.

Die napoleonischen Kriege beherrschten einen Großteil der Regierungszeit Alexanders, einschließlich des katastrophalen Versuchs Napoleons, 1812 in Russland einzumarschieren. In der Folge schloss Russland die so genannte "Heilige Allianz" mit Preußen und Österreich, um sich gegen Säkularismus und Revolutionen in ganz Europa zu wehren, die Alexander für eine treibende Kraft des Chaos hielt.

Alexanders Verhalten wurde mit zunehmendem Alter immer unberechenbarer, und es wird vermutet, dass er Züge eines Schizophrenen aufwies. Er starb im Dezember 1825 an Typhus, ohne legitime Erben zu hinterlassen.

Siehe auch: Warum ist Lenins einbalsamierter Körper öffentlich ausgestellt?

Zar Alexander I. von Russland von George Dawe, Bildnachweis: Public Domain.

Nikolaus I. (1825-55)

Nikolaus war der jüngere Bruder Alexanders: Einen Großteil seines Lebens schien es unwahrscheinlich, dass er jemals König werden würde, da er zwei ältere Brüder hatte, doch als die Zeit voranschritt und sein Bruder keine Erben hervorbrachte, änderte sich dies.

Er erbte den Thron, nachdem sein älterer Bruder Konstantin sich geweigert hatte, die Krone anzunehmen, und unterdrückte rasch den so genannten Dekabristenaufstand - eine Verschwörung, die diese Zeit der Verwirrung und Unsicherheit über die Nachfolge ausnutzte.

Trotz eines eher ungünstigen Starts erreichte die Ausdehnung des Russischen Reiches unter Nikolaus ihren Höhepunkt - es umfasste zu seiner Blütezeit mehr als 20 Millionen Quadratkilometer. Ein Großteil dieser Ausdehnung war auf die Eroberung des Kaukasus sowie auf Erfolge im Russisch-Türkischen Krieg zurückzuführen.

Nikolaus war der Inbegriff des Autokraten: Er duldete keinen Dissens, zentralisierte die Verwaltung, um sie zu überwachen (sehr zur Frustration vieler, vor allem seiner Generäle), und besaß einen fast unvergleichlichen Sinn für Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Historiker und Zeitgenossen stellten fest, dass es ihm an intellektueller Neugier fehlte: Er schränkte die Freiheit an den Universitäten weiter ein, um diestörende ausländische Ideen in Russland.

Er übernahm auch die Kontrolle über die kaiserliche Akademie der Schönen Künste in St. Petersburg und übte eine strenge Kontrolle über Künstler und Schriftsteller aus: Paradoxerweise erwies sich die Regierungszeit von Nikolaus als eine Art goldene Periode für die russischen Künste - insbesondere für die Literatur - und es war die Zeit, in der das russische Ballett wirklich zu blühen begann.

Die Herrschaft von Nikolaus wird von Historikern weithin als eine Zeit der Unterdrückung angesehen, da es an Reformen mangelte, die notwendig gewesen wären, um Russland wieder voranzubringen. Nikolaus starb im März 1855 an einer Lungenentzündung.

Alexander II. (1855-81)

Die als Alexander der Befreier bekannte Emanzipation der Leibeigenen im Jahr 1861 war die wichtigste Reform in Alexanders Regierungszeit, auch wenn er eine ganze Reihe weiterer liberalisierender Reformen durchführte, wie die Abschaffung der Prügelstrafe, die Förderung der lokalen Selbstverwaltung und die Abschaffung einiger Privilegien des Adels.

Als relativer Pazifist versuchte Alexander, die instabile politische Lage in Europa zu stabilisieren, setzte aber die russische Expansion im Kaukasus, in Turkmenistan und Sibirien fort. 1867 verkaufte er Alaska an die USA mit der Begründung, es sei zu weit entfernt, als dass Russland es im Falle eines Angriffs angemessen verteidigen könnte, und gliederte Polen (das zuvor ein Staat mit eigener Verfassung gewesen war) in die vollständigeRussische Kontrolle nach einer Rebellion.

Alexander war mit mehreren Attentatsversuchen konfrontiert und begann nach einem Attentat auf ihn im Jahr 1866 konservativer zu handeln. Diese wurden hauptsächlich von radikalen revolutionären und/oder anarchistischen Gruppen verübt, die das autokratische Regierungssystem in Russland stürzen wollten.

Schließlich wurde eine Gruppe namens Narodnaja Wolja (was übersetzt soviel heißt wie die Volkswille ) gelang es, eine Bombe unter Alexanders Kutsche zu werfen und anschließend weitere Bomben zu werfen, so dass Alexander schwer verletzt wurde und einige Stunden später, am 13. März 1881, an den Folgen der Explosion starb, bei der ihm die Beine abgerissen wurden.

Alexander III. (1881-94)

Ein Großteil der Regierungszeit Alexanders III. war eine Gegenreaktion auf die liberale Politik seines Vaters, die in vielen Fällen rückgängig gemacht wurde, und er widersetzte sich allem, was seine Alleinherrschaft in Frage stellen könnte, einschließlich der Einschränkung der Privilegien und Vergünstigungen für seine eigene Familie.

Die lokale Verwaltung wurde geschwächt und die Befugnisse wurden wieder zentralisiert, was sich bei der Hungersnot von 1891 als katastrophal erwies: Die zentralisierte Verwaltung war überfordert und es wurden Anstrengungen unternommen, den Gemeinden wieder mehr Macht zu geben. zemstvos (eine Institution der lokalen Regierung), um die schlimmsten Auswirkungen der Hungersnot zu mildern. Bis zu 500.000 Menschen starben trotzdem.

Als überzeugter Anhänger der Idee des Russentums förderte Alexander die Vermittlung der russischen Kultur, Sprache, Religion und Bräuche im gesamten Reich, selbst in ethnisch unterschiedlichen Gebieten. Als aktiver Antisemit entzog er den Juden Elemente der russischen Staatsbürgerschaft und erschwerte ihnen das Leben: Infolgedessen wanderten viele Juden in dieser Zeit in den Westen aus.

Alexander hatte ein besonders glückliches Privatleben: Er heiratete die Witwe seines älteren Bruders, Prinzessin Dagmar von Dänemark, und die beiden bekamen sechs Kinder und blieben sich für die Dauer ihrer Ehe treu, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war. 1894 starb er in Livadia auf der Krim an einer Nierenentzündung.

Nikolaus II. (1894-1918)

Nikolaus, der letzte und vielleicht einer der berühmtesten Romanow-Zaren, erbte den festen Glauben an das göttliche Recht der Könige und das größte Vertrauen in die Autokratie. Als sich die Welt um ihn herum zu verändern begann, nahm Nikolaus einige Reformen an und machte einige Zugeständnisse, wie z. B. die Schaffung einer Duma im Jahr 1905, obwohl er nicht in der Lage war, die Zunahme des Radikalismus einzudämmen.

Als 1914 der Krieg ausbrach, bestand Nikolaus darauf, die Truppen selbst in den Krieg zu führen - seine direkte Kontrolle über die Armee bedeutete, dass er unmittelbar für die schweren Misserfolge Russlands verantwortlich war, und sein Aufenthalt an der Front bedeutete, dass er von der Realität des Alltags abgeschnitten war. Als die Vorräte knapper wurden und sich das Machtvakuum in der Hauptstadt ausweitete, wurde Nikolaus' ohnehin fragwürdige Popularität (die durch die königlicheDie Abgeschiedenheit der Familie, der Rückzug aus dem öffentlichen Leben und die Beziehung zu Rasputin) verschlechterten sich weiter.

Ein Foto der königlichen Familie aus dem Jahr 1913: Nikolaus sitzt neben seiner Frau Alexandra, umgeben von ihren vier Töchtern (Olga, Tatjana, Maria und Anastasia) und ihrem Sohn Alexej. Bildnachweis: Public Domain.

Nach der Februarrevolution 1917 wurde Nikolaus gezwungen, zugunsten seines Bruders Michael abzudanken, der dann auch sofort abdankte. Russland war in den Händen der Revolutionäre, und Nikolaus und seine Familie wurden inhaftiert und tief in das Zentrum Russlands gebracht, weit weg von den Städten und ihren Unterstützungsbasen. Schließlich wurde die Familie im Ipatiev-Haus in Jekaterinburg hingerichtet, woSie standen im Juli 1918 unter Hausarrest.

Heute gibt es Verschwörungstheorien, wonach Mitglieder der Familie - vor allem Nikolaus' jüngste Tochter Anastasia - den Kugelhagel und die Bajonette überlebten, die der über 300 Jahre währenden Herrschaft der Romanows ein Ende setzten: Diese Theorien sind unbegründet.Wimmern als ein Knall.