Inhaltsverzeichnis

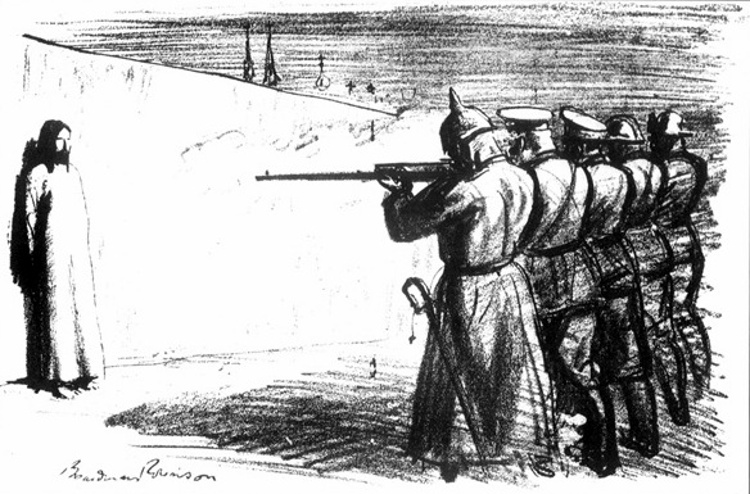

The Deserter von Boardman Robinson, The Masses, 1916, Bildnachweis: Wikimedia Commons / Public Domain

The Deserter von Boardman Robinson, The Masses, 1916, Bildnachweis: Wikimedia Commons / Public Domain Ein Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen ist eine Person, die sich unter Berufung auf religiöse, pazifistische oder ethisch-moralische Überzeugungen gegen das Töten von Menschen entscheidet.

Siehe auch: 5 Berühmte Hexenprozesse in GroßbritannienIm Laufe der Geschichte haben sich die Definition, die Rolle, die Wahrnehmung und die Rechtmäßigkeit von Kriegsdienstverweigerern stark unterschieden: In einigen Ländern gibt es seit jeher die Möglichkeit einer vollständigen Befreiung vom Militärdienst, während andere dies hart bestrafen.

Es ist schwierig, alle Einstellungen zur Kriegsdienstverweigerung in der ganzen Welt im Laufe der Geschichte zu erfassen. Für die Zwecke dieses Artikels konzentrieren wir uns in erster Linie auf Fakten zur Kriegsdienstverweigerung, die sich auf das Vereinigte Königreich und Teile der westlichen Welt beziehen.

1. 295 n. Chr. wurde der erste Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen registriert.

Der erste aufgezeichnete Kriegsdienstverweigerer hieß Maximilianus. 295 n. Chr. wurde er zur römischen Armee eingezogen, teilte aber dem Prokonsul in Numidien (dem antiken Königreich der Numider im Nordwesten Afrikas, dem heutigen Algerien) mit, dass er "aufgrund seiner religiösen Überzeugung nicht im Militär dienen könne". Für seine Verweigerung wurde er sofort enthauptet, später aber als heilig gesprochenHeiliger und Märtyrer.

Der 'Orden von Maximilian', eine Gruppe amerikanischer Geistlicher, die sich in den 1970er Jahren gegen den Vietnamkrieg aussprachen, hat sich nach ihm benannt. Sein Name wird auch regelmäßig beim jährlichen Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer in Bloomsbury, London, verlesen.

2. die Theorie des "gerechten Krieges" wurde verwendet, um den christlichen Glauben mit dem Krieg zu vereinbaren

Theodosius I. (347-395 n. Chr.) machte das Christentum zur offiziellen Religion des Römischen Reiches, was sich dann zur offiziellen Position der westlichen Kirche entwickelte. Die Theorie des "gerechten Krieges" wurde daher entwickelt, um die Kriegsführung mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren.

Die Theorie zielt darauf ab, Gewalt zu rechtfertigen, wenn sie eine Reihe von Bedingungen erfüllt: Sie muss einen gerechten Grund haben, sie muss das letzte Mittel sein, sie muss von einer angemessenen Autorität erklärt werden, sie muss die richtige Absicht haben, sie muss eine vernünftige Aussicht auf Erfolg haben und der Zweck muss in einem angemessenen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln stehen.

Im 11. Jahrhundert kam es mit den Kreuzzügen zu einem weiteren Meinungsumschwung in der lateinisch-christlichen Tradition, der die Idee des "heiligen Krieges" akzeptabel machte. Die Gegner wurden zu einer Minderheit. Einige Theologen sehen in der konstantinischen Wende und dem Verlust des christlichen Pazifismus eines der größten Versäumnisse der Kirche.

(3) Die Verweigerung aus Gewissensgründen wird normalerweise aus religiösen Gründen geltend gemacht.

Quäkerversammlung in London: Eine Quäkerin predigt (ca. 1723), Stich von Bernard Picard (1673-1733).

Bildnachweis: Wikimedia Commons / Public Domain

Religiös motiviertes Anti-Kriegs-Verhalten ist historisch belegt, lange bevor der Begriff "Kriegsdienstverweigerung" aufkam. Zum Beispiel haben die mittelalterlichen Orkneyinga Saga erwähnt, dass Magnus Erlendsson, Graf von Orkney (der spätere Heilige Magnus), für seine Sanftmut und Frömmigkeit bekannt war und sich aufgrund seiner religiösen Überzeugung weigerte, an einem Wikingerüberfall auf Wales teilzunehmen. Stattdessen blieb er an Bord seines Schiffes und sang Psalmen.

Vor der Amerikanischen Revolution gehörten die meisten Kriegsdienstverweigerer - wie die Mennoniten, Quäker und die Church of the Brethren - "Friedenskirchen" an, die den Pazifismus praktizierten. Andere religiöse Gruppen, wie die Zeugen Jehovas, waren zwar nicht streng pazifistisch, verweigerten aber ebenfalls die Teilnahme.

4. Großbritannien hat im 18. Jahrhundert erstmals Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen anerkannt.

Das Vereinigte Königreich erkannte das Recht des Einzelnen, nicht zu kämpfen, erstmals im 18. Jahrhundert an, nachdem Probleme mit dem Versuch, Quäker zum Militärdienst zu zwingen, aufgetaucht waren. 1757 erlaubte der "Militia Ballot Act" den Quäkern, vom Dienst in der Miliz ausgeschlossen zu werden. Das Thema erlosch daraufhin, da die britischen Streitkräfte in der Regel aus Freiwilligen bestanden. Allerdings wurden Pressebanden, die Menschen zur Unterschrift zwangenfür die Streitkräfte, wurden zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert ausgiebig genutzt.

Die Royal Navy nahm zuletzt während der Napoleonischen Kriege gepresste Männer auf.

5. 1916 wurde den Briten das Recht eingeräumt, den Militärdienst zu verweigern.

Ein allgemeines Recht auf Wehrdienstverweigerung wurde erstmals während des Ersten Weltkriegs eingeführt. Die Wehrpflicht wurde erstmals 1916 mit dem Wehrdienstgesetz eingeführt. Es ermöglichte Verweigerern, sich vollständig freistellen zu lassen, einen zivilen Ersatzdienst zu leisten oder als Nichtkombattant im Nichtkombattantenkorps der Armee zu dienen, sofern sie ein Wehrdienstgericht davon überzeugen konnten, dass ihre Weigerungwahrheitsgemäß.

Rund 16.000 Männer wurden als Kriegsdienstverweigerer registriert, wobei die Quäker den größten Anteil stellten.

6. viele Kriegsdienstverweigerer übernehmen andere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Krieg

Arbeiter in der städtischen Küche, die am 10. September 1917 in den Hammersmith Public Baths and Wash-Houses, Lime Grove, London, eingerichtet wurde. 30.000 bis 40.000 Essensportionen, d. h. 20.000 vollständige Mahlzeiten, konnte die Küche täglich herstellen, nachdem sie vom Hammersmith Borough Council eingerichtet worden war.

Bildnachweis: Wikimedia Commons / Public Domain

Einige Verweigerer aus Gewissensgründen, die so genannten "Absolutisten", lehnen jede Art von kriegsbezogener Arbeit oder Aufgabe ab, während andere bereit sind, eine alternative zivile Arbeit anzunehmen oder als Nichtkombattanten zum Militär zu gehen.

Während des Ersten Weltkriegs wurden etwa 4 500 Kriegsdienstverweigerern so genannte "Arbeiten von nationaler Bedeutung" angeboten, bei denen es sich hauptsächlich um land- und forstwirtschaftliche Arbeiten oder ungelernte Tätigkeiten handelte, und 7 000 wurden in das eigens geschaffene Nichtkombattantenkorps eingezogen.

Bestimmte Länder auf der ganzen Welt haben eine unterschiedliche Haltung gegenüber Kriegsdienstverweigerern. Seit 2005 dürfen Kriegsdienstverweigerer in vielen Ländern als Feldsanitäter in der Armee dienen (obwohl dies von einigen als Vermenschlichung des Krieges und damit als keine echte Alternative angesehen wird). Einige dürfen auch ohne Waffen dienen.

Einige europäische Länder wie Österreich, Griechenland und die Schweiz erlauben ihren Bürgern, einen zivilen Ersatzdienst zu leisten, der oft länger dauert als der Militärdienst.

7. die Vereinten Nationen betrachten die Verweigerung aus Gewissensgründen als ein Menschenrecht

Sowohl die Vereinten Nationen als auch der Europarat definieren die Verweigerung aus Gewissensgründen als ein Menschenrecht, das jedoch nicht rechtlich anerkannt ist und für das es in den meisten Ländern keine definierte Rechtsgrundlage gibt.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2013 die Verweigerung von Kriegsdienstverweigerern als Verstoß gegen die Religions- und Gedankenfreiheit gewertet. Und die Europäische Union hat die Entscheidung, Kriegsdienstverweigerer zu sein, als Grundrecht anerkannt.

8. rund 100 Länder der Welt haben eine Wehrpflicht

Von den rund 100 Ländern, die weltweit die Wehrpflicht einführen, haben nur 30 Länder eine gesetzliche Regelung für Kriegsdienstverweigerer, davon 25 in Europa. In Europa erfüllen heute die meisten Länder mit Wehrpflicht die internationalen Richtlinien bezüglich der Gesetzgebung zur Kriegsdienstverweigerung. Ausnahmen sind Griechenland, Zypern, die Türkei, Finnland und Russland.

In vielen Ländern der Welt, insbesondere in Konfliktgebieten wie der Demokratischen Republik Kongo, wird Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen sehr streng bestraft.

9 Muhammad Ali machte Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen geltend.

Box-Superstar Muhammad Ali (1942-2016) ist einer der bekanntesten Amerikaner, die Kriegsdienstverweigerung geltend gemacht haben. 1967 weigerte er sich, zum Militär eingezogen zu werden, nachdem er für den Vietnamkrieg eingezogen worden war, und wurde daraufhin verhaftet und wegen Verstoßes gegen die Selective Service-Gesetze verurteilt. Ihm drohten fünf Jahre Gefängnis und der Entzug seiner Boxer-Titel.

Seine Berufung ging bis zum Obersten Gerichtshof der USA, wo sie abgelehnt wurde, doch in den vier Jahren, die es bis zum Obersten Gerichtshof dauerte, verlor er viel von seiner körperlichen Höchstleistung.

Alis Kriegsdienstverweigerung diente als Symbol für eine breitere Gegenkultur und trug allgemein zu seinem Image als prominenter Unterstützer der Bürgerrechtsbewegung bei.

10. die öffentliche Meinung gegenüber Kriegsdienstverweigerern variiert

Patriotische, malerische Karte der Britischen Inseln (um 1914).

Die Entscheidung, Kriegsdienstverweigerer zu sein, war historisch gesehen eine schwierige Entscheidung, sowohl wegen möglicher rechtlicher Folgen als auch wegen der öffentlichen Wahrnehmung. 1916 wurde Kriegsdienstverweigerung in Großbritannien weitgehend als Ablehnung der gesamten Gesellschaft und all dessen, wofür sie stand, angesehen. Inhaftierte Kriegsdienstverweigerer wurden außerdem erst sechs Monate nach Kriegsende freigelassen - um den zurückkehrenden Soldaten eineAußerdem wurde ihnen bis 1926 das Wahlrecht vorenthalten.

Die Medien behandelten Kriegsdienstverweigerer zu dieser Zeit überwiegend negativ, wobei der Spitzname "Conchie" mit dem weit verbreiteten Klischee einherging, dass sie faul, verräterisch und feige seien. Die Presse stellte die Verweigerer auch als körperlich schwach dar, nannte sie "Weicheier" oder "Schwächlinge", unterstellte ihnen Homosexualität (was zu dieser Zeit illegal war) und stellte sie oft in Kleidern oderAusübung traditioneller Frauenrollen.

Siehe auch: Der letzte Bürgerkrieg der Römischen RepublikIm Zweiten Weltkrieg wurde die Kriegsdienstverweigerung in der britischen Gesellschaft stärker akzeptiert, und im Vergleich zu 1916 beantragten fast viermal so viele Männer eine Eintragung als Kriegsdienstverweigerer.

In jüngerer Zeit haben sich prominente Persönlichkeiten öffentlich gegen Konflikte wie den Vietnamkrieg ausgesprochen, und die öffentliche Wahrnehmung der Kriegsdienstverweigerung im Westen ist im Allgemeinen entgegenkommender geworden.