Table des matières

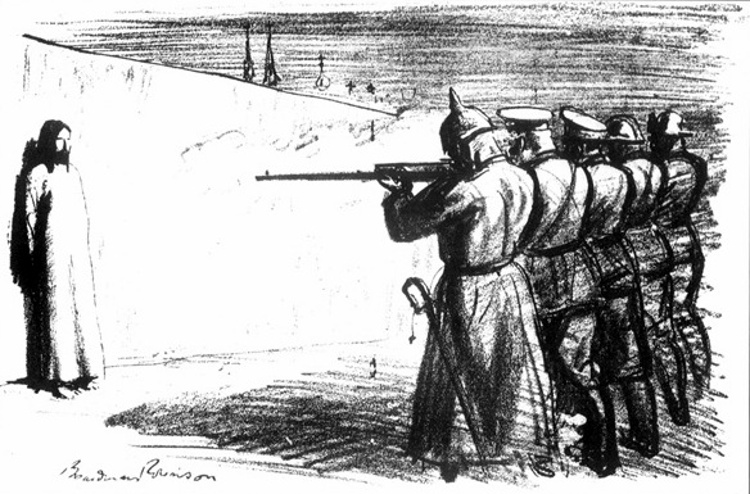

Le déserteur de Boardman Robinson, The Masses, 1916. Crédit image : Wikimedia Commons / Public Domain

Le déserteur de Boardman Robinson, The Masses, 1916. Crédit image : Wikimedia Commons / Public Domain Un objecteur de conscience est une personne qui décide de ne pas être un combattant dans les forces militaires, en invoquant des convictions telles que la religion, le pacifisme ou des convictions éthiques et morales contre le fait de tuer des êtres humains.

Tout au long de l'histoire, la définition, le rôle, la perception et la légalité des objecteurs de conscience ont beaucoup varié. Certains pays ont historiquement offert la possibilité d'une exemption militaire totale, tandis que d'autres la sanctionnent sévèrement.

Il est difficile d'englober toutes les attitudes du monde à l'égard de l'objection de conscience à travers l'histoire. Pour les besoins de cet article, nous nous concentrons principalement sur les faits relatifs à l'objection de conscience qui concernent le Royaume-Uni et certaines parties du monde occidental.

1. le premier objecteur de conscience enregistré date de 295 après J.-C.

Le premier objecteur de conscience répertorié s'appelait Maximilianus. Il fut enrôlé dans l'armée romaine en 295 après J.-C., mais déclara au proconsul de Numidie (l'ancien royaume des Numides situé dans le nord-ouest de l'Afrique, aujourd'hui en Algérie) qu'en raison de ses convictions religieuses, il ne pouvait pas servir dans l'armée.saint et martyr.

L'"Ordre de Maximilien", un groupe d'ecclésiastiques américains qui se sont opposés à la guerre du Viêt Nam dans les années 1970, a pris son nom. Son nom est également régulièrement lu lors de la journée internationale annuelle des objecteurs de conscience à Bloomsbury, à Londres.

2. la théorie de la "guerre juste" a été utilisée pour réconcilier la croyance chrétienne avec la guerre.

Théodose Ier (347-395 après J.-C.) a fait du christianisme une religion officielle de l'Empire romain, qui est ensuite devenue la position officielle de l'Église occidentale. La théorie de la "guerre juste" a donc été élaborée pour concilier la guerre et la croyance chrétienne.

Cette théorie vise à justifier la violence si elle remplit un certain nombre de conditions : avoir une cause juste, être un dernier recours, être déclarée par une autorité appropriée, posséder une intention juste, avoir une chance raisonnable de succès et la fin étant proportionnelle aux moyens utilisés .

Au XIe siècle, la tradition latino-chrétienne connaît un nouveau changement d'opinion avec les croisades, qui rendent acceptable l'idée d'une "guerre sainte". Les opposants deviennent une minorité. Certains théologiens considèrent le changement constantinien et la perte du pacifisme chrétien comme l'un des plus grands échecs de l'Église.

3. l'objection de conscience est normalement demandée pour des raisons de religion.

Réunion des quakers à Londres : une femme quaker prêche (vers 1723), gravure de Bernard Picard (1673-1733).

Crédit image : Wikimedia Commons / Public Domain

Voir également: John Harvey Kellogg : le scientifique controversé qui est devenu le roi des céréalesLes comportements anti-guerre motivés par la religion ont été enregistrés historiquement bien avant l'apparition du terme "objection de conscience". Orkneyinga Saga mentionne que Magnus Erlendsson, comte d'Orkney (le futur Saint Magnus) avait une réputation de douceur et de piété et que, en raison de ses convictions religieuses, il a refusé de se battre lors d'un raid viking au Pays de Galles, préférant rester à bord de son navire en chantant des psaumes.

De même, avant la Révolution américaine, la plupart des objecteurs de conscience - comme les Mennonites, les Quakers et l'Église des Frères - appartenaient à des "églises de la paix", qui pratiquaient le pacifisme. D'autres groupes religieux, comme les Témoins de Jéhovah, bien que n'étant pas strictement pacifistes, refusaient également de participer.

4. la Grande-Bretagne a reconnu les objecteurs de conscience pour la première fois au 18ème siècle.

Le Royaume-Uni a reconnu pour la première fois le droit des individus à ne pas combattre au 18e siècle, après que des problèmes liés à la tentative de forcer les Quakers à faire leur service militaire soient apparus. En 1757, le Militia Ballot Act a permis d'exclure les Quakers du service dans la Milice. La question s'est ensuite éteinte, puisque les forces armées britanniques étaient généralement entièrement composées de volontaires. Cependant, les bandes de presse, qui forçaient les gens à signerjusqu'aux forces armées, ont été largement utilisés entre le 16e et le 19e siècle.

Les hommes pressés avaient le droit de faire appel. La Royal Navy a accueilli des hommes pressés pour la dernière fois pendant la guerre napoléonienne.

5. Les Britanniques ont obtenu le droit de refuser le service militaire en 1916.

Le droit général de refuser le service militaire a été mis en œuvre pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale. La conscription a été introduite pour la première fois en 1916 avec la Loi sur le service militaire. Elle permettait aux objecteurs d'être totalement exemptés, d'effectuer un service civil de remplacement ou de servir comme non-combattants dans le Corps des non-combattants de l'armée, à condition qu'ils puissent convaincre un tribunal du service militaire que leur objection étaitsincère.

Environ 16 000 hommes ont été enregistrés comme objecteurs de conscience, les Quakers constituant la plus grande partie d'entre eux.

6. de nombreux objecteurs de conscience effectuent d'autres tâches liées à la guerre.

Travailleurs de la cuisine municipale installée dans les bains et les lavoirs publics de Hammersmith, Lime Grove, Londres, le 10 septembre 1917. La cuisine pouvait produire 30 000 à 40 000 portions de nourriture, soit 20 000 repas complets, par jour après avoir été créée par le conseil municipal de Hammersmith.

Crédit image : Wikimedia Commons / Public Domain

Certains objecteurs de conscience, connus sous le nom d'"absolutistes", s'opposent totalement à toute contribution à un travail ou à une tâche liée à la guerre, tandis que d'autres sont prêts à accepter un travail civil alternatif ou à entrer dans l'armée dans des rôles de non-combattants.

Au cours de la première guerre mondiale, environ 4 500 objecteurs se sont vus proposer ce que l'on appelle un "travail d'importance nationale", qui consistait principalement en de l'agriculture, de la sylviculture ou du travail manuel non qualifié, et 7 000 ont été enrôlés dans le Corps des non-combattants, spécialement créé à cet effet.

Certains pays du monde ont des positions différentes à l'égard des objecteurs de conscience. Depuis 2005, dans de nombreux pays, les objecteurs de conscience sont autorisés à servir en tant qu'auxiliaires médicaux de campagne dans l'armée (bien que pour certains, cela soit considéré comme une humanisation de la guerre, et donc pas une véritable alternative). Certains sont également autorisés à servir sans armes.

Certains pays européens, comme l'Autriche, la Grèce et la Suisse, permettent à leurs citoyens d'effectuer un service civil alternatif, dont la durée est souvent plus longue que celle du service militaire.

7. les Nations unies considèrent l'objection de conscience comme un droit humain

Les Nations unies et le Conseil de l'Europe définissent l'objection de conscience comme un droit de l'homme, mais elle n'est pas légalement reconnue et ne dispose pas d'une base juridique définie dans la plupart des pays.

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé le refus des objecteurs de conscience comme une violation de la liberté de religion et de pensée en 2013. Et l'Union européenne a reconnu le choix d'être un objecteur de conscience comme un droit fondamental.

8. environ 100 pays dans le monde ont la conscription.

Sur la centaine de nations du monde qui appliquent la conscription militaire, seuls 30 pays ont des dispositions légales pour les objecteurs de conscience, dont 25 en Europe. En Europe, la plupart des pays qui appliquent la conscription respectent les directives internationales en matière de législation sur l'objection de conscience, à l'exception de la Grèce, de Chypre, de la Turquie, de la Finlande et de la Russie.

De nombreux pays dans le monde, notamment ceux situés dans des zones de conflit comme la République démocratique du Congo, punissent très sévèrement l'objection de conscience.

9. Muhammad Ali a revendiqué l'objection de conscience.

La superstar de la boxe poids lourd Muhammad Ali (1942-2016) est l'un des Américains les plus connus à avoir invoqué l'objection de conscience. En 1967, il a refusé d'être enrôlé dans l'armée après avoir été appelé pour la guerre du Viêt Nam, et a ensuite été arrêté et condamné pour avoir violé les lois sur le service sélectif. Il a été condamné à cinq ans de prison et s'est vu retirer ses titres de boxe.

Son appel est parvenu jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, où il a été rejeté. Cependant, au cours des quatre années qu'il a fallu pour atteindre la Cour suprême, il a perdu une grande partie de sa forme physique optimale.

L'objection de conscience d'Ali a servi de symbole pour une contre-culture plus large et a contribué plus largement à son image d'éminent partisan du mouvement des droits civiques.

10. l'opinion publique envers les objecteurs de conscience varie

Carte patriotique et illustrée des îles britanniques (vers 1914).

Être un objecteur de conscience a historiquement été une décision difficile, à la fois en raison des implications légales potentielles et de la perception publique. L'objection de conscience en Grande-Bretagne en 1916 était largement considérée comme un rejet de l'ensemble de la société et de tout ce qu'elle représentait. Les objecteurs de conscience emprisonnés n'étaient pas non plus libérés avant 6 mois après la fin de la guerre - afin de donner aux soldats qui rentraient chez eux uneElles ont été privées du droit de vote jusqu'en 1926.

Voir également: Comment les nobles catholiques étaient persécutés dans l'Angleterre élisabéthaineÀ l'époque, le traitement médiatique des objecteurs de conscience était essentiellement négatif, le surnom de "conchie" accompagnant un stéréotype répandu selon lequel ils étaient paresseux, traîtres et lâches. La presse dépeignait également les objecteurs comme physiquement faibles, les traitant de "tapettes" ou de "tapettes", déduisant qu'ils étaient homosexuels (ce qui était illégal à l'époque) et les montrant souvent en train de porter des robes ou des pantalons.l'exécution des rôles féminins traditionnels.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'objection de conscience était mieux acceptée dans la société britannique, et près de 4 fois plus d'hommes ont demandé à être enregistrés comme tels par rapport à 1916.

Plus récemment, des conflits tels que la guerre du Vietnam ont été publiquement combattus par des personnalités de premier plan, et la perception de l'objection de conscience par le public occidental en général est devenue plus accommodante.