Inhaltsverzeichnis

410 n. Chr. sandte Kaiser Honorius eine verhängnisvolle Botschaft an die flehenden Römer und Briten: "Schaut auf eure eigene Verteidigung". Rom würde ihnen nicht länger im Kampf gegen die eindringenden "Barbaren" helfen. Die Botschaft markiert das Ende der römischen Herrschaft in Britannien, das Ende einer Ära. Doch es war auch der Beginn der nächsten.

Im Laufe der nächsten 600 Jahre übernahmen die Angelsachsen die Vorherrschaft in England. Diese Periode der englischen Geschichte wird manchmal als eine Periode geringer kultureller Entwicklung und die Angelsachsen als ein ungebildetes Volk angesehen. Es gibt jedoch zahlreiche Beweise, die diese Ansicht widerlegen.

Kürzlich wurde History Hit von den Kuratorinnen Dr. Claire Breay und Dr. Alison Hudson durch die neue Ausstellung der British Library - Anglo-Saxon Kingdoms: Art, World, War - geführt. Eines der Hauptziele der Ausstellung ist es, die Kultiviertheit der Angelsachsen aufzuzeigen und mit dem Mythos aufzuräumen, dass es in dieser Zeit an Kultur und Fortschritt mangelte. Hier sind 5 der wichtigsten Erkenntnisse aus der Ausstellung.

1. das angelsächsische England hatte weitreichende Verbindungen zur Welt

Die Angelsachsen unterhielten enge Beziehungen zu verschiedenen mächtigen ausländischen Reichen: irische Königreiche, das byzantinische Reich und das Karolingerreich, um nur einige zu nennen.

Ein überlebendes Gold Dinar des Mercianer-Königs Offa (berühmt für den Bau seines Namensgebers Dyke) ist beispielsweise mit zwei Sprachen beschriftet: In der Mitte stehen zwei lateinische Worte, rex Offa, Auf dem Münzrand sind jedoch auch Worte in arabischer Sprache zu sehen, die direkt von zeitgenössischen Münzen des islamischen Abbasidenkalifats mit Sitz in Bagdad kopiert wurden - ein faszinierender Einblick in die Verbindungen zwischen Offas Mercia und dem Abbasidenkalifat im späten 8.

Selbst die kleinsten erhaltenen Gegenstände zeugen von den weitreichenden und häufigen Kontakten der angelsächsischen Königreiche mit fernen Ländern.

Siehe auch: 10 Fakten über Gas und chemische Kriegsführung im Ersten WeltkriegDer Gold-Dinar von Offa ist eine Kopie einer zeitgenössischen Münze des abbasidischen Kalifen Al Mansur. © The Trustees of the British Museum.

2. die angelsächsischen wissenschaftlichen Kenntnisse waren nicht nur schlecht

Unter den vielen wunderschön verzierten religiösen Büchern, die überlebt haben, befinden sich auch mehrere Werke, die das angelsächsische wissenschaftliche Wissen offenbaren.

Der ehrwürdige Bede behauptete in seinem Werk zu Recht, dass die Erde kugelförmig sei, und einige überlieferte sächsische Heilmittel haben sich als wirksame Heilmittel erwiesen - darunter die Verwendung von Knoblauch, Wein und Ochsengall für eine Augensalbe (obwohl wir Ihnen nicht raten würden, dies zu Hause zu versuchen).

Dennoch war der sächsische Glaube an Magie und Fabelwesen nie zu weit von diesen wissenschaftlichen Entdeckungen entfernt: Es gab auch Heilmittel für Elfen, Teufel und Nachtkobolde - Beispiele dafür, dass es in der angelsächsischen Zeit kaum einen Unterschied zwischen Magie und Medizin gab.

3. einige Manuskripte geben wertvolle Einblicke in die angelsächsische Gesellschaft

Die wunderschön verzierten Evangelienbücher verraten viel darüber, wie die angelsächsische Elite Macht mit Literatur verband, aber bestimmte Texte geben auch wertvolle Einblicke in das sächsische Alltagsleben.

Darunter befindet sich auch ein Text, der einen Einblick in die Verwaltung von Landgütern im sächsischen Stil gibt: Er ist in altenglischer Sprache verfasst und berichtet, dass jemand ein Moor auf den Ländereien von Ely Abbey für 26 275 Aale gepachtet hat (die Fens waren in sächsischer Zeit für ihre Aale berühmt).

In diesem überlieferten Manuskript wird erwähnt, dass jemand ein Moor von Ely Abbey für 26 275 Aale gepachtet hat.

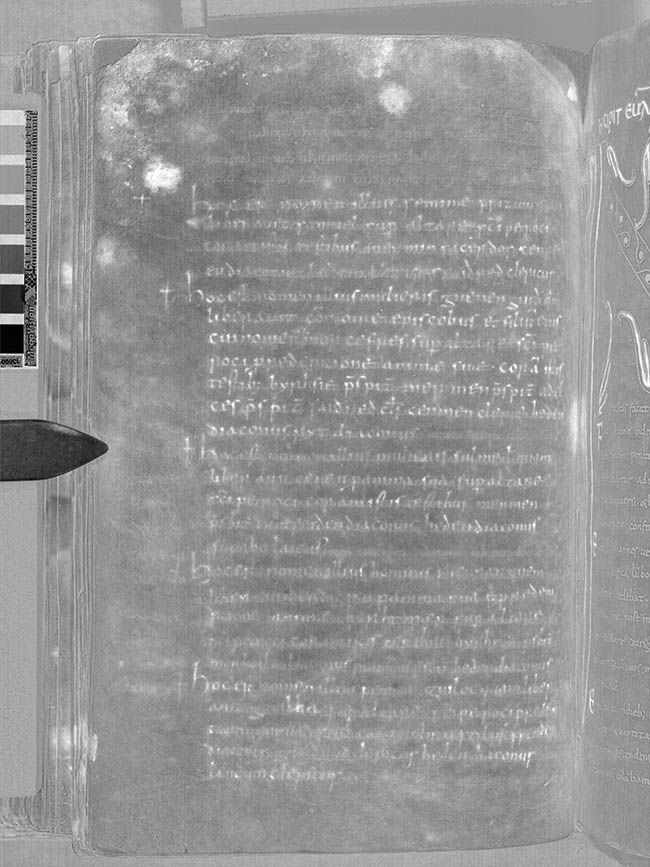

Ein bretonisches Evangelienbuch namens Bodmin Gospels gibt ebenfalls einen wertvollen Einblick in die angelsächsische Gesellschaft. Das Bodmin Gospels befand sich im 10. und 11. Jahrhundert in Cornwall und enthält einige Seiten mit ausradierten Texten. Viele Jahre lang wusste niemand, was die sächsischen Schreiber ursprünglich auf diese Seiten geschrieben hatten.

In den letzten Jahren haben Dr. Christina Duffy und Dr. David Pelteret in der British Library Experimente mit UV-Licht durchgeführt, um die Originalschrift freizulegen. Der freigelegte Text dokumentiert die Befreiung von Sklaven in einer kornischen Stadt: eine gewisse Gwenengiwrth wird zusammen mit ihrem Sohn Morcefres befreit.

Die Entdeckung wirft ein wertvolles Licht auf das Cornwall der angelsächsischen Zeit, das in den überlieferten Quellen sonst nur unzureichend dargestellt wird.

Die Forschungen von Christina Duffy und David Pelteret zu den gelöschten Manumissionen haben unser Wissen über Themen erweitert, die in den überlieferten (westsächsischen, elitären) Quellen sonst unterrepräsentiert sind: Cornwall, Menschen mit keltischen kornischen Namen, Frauen, Menschen aus den unteren Gesellschaftsschichten. Es beweist, dass in der Bibliothek noch Entdeckungen gemacht werden können.

Dr. Alison Hudson

Der aufgedeckte Text des Bodmin-Evangeliums, der Informationen über Freilassungen im Cornwall des 10. und 11. Jahrhunderts enthält © The British Library.

4. die angelsächsische religiöse Kunst war reich an Details

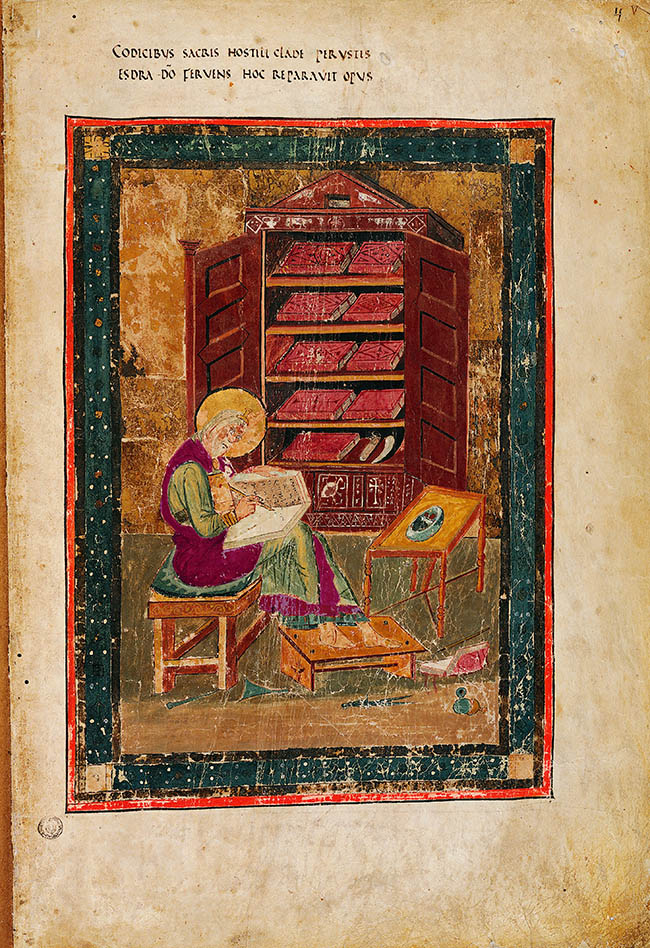

In zahlreichen erhaltenen Evangelienbüchern finden sich reich verzierte Illustrationen, die in mühevoller Kleinarbeit angefertigt wurden. Der Codex Amiatinus beispielsweise, eine riesige lateinische Bibel aus dem 8. Jahrhundert, enthält eine aufwendige, ganzseitige Illumination, die den alttestamentlichen Propheten Esra vor einem Schrank voller Bücher schreibend darstellt. Die Illumination ist mit verschiedenen Farben koloriert, darunter Purpur, eine Farbe, die mit derEliten seit der Römerzeit.

Die 2003 in Lichfield ausgegrabene Skulptur stellt den Erzengel Gabriel dar, der einer verschwundenen Figur, bei der es sich um die Jungfrau Maria handeln soll, eine Pflanze hinhält. Am faszinierendsten ist jedoch die Qualität der Erhaltung der Statue.

Abseits der überlieferten Literatur ist der Engel von Lichfield ein weiteres Beispiel für gut verzierte religiöse Kunst. Erst vor kurzem entdeckt, sind auf den Flügeln des Erzengels Gabriel noch Spuren einer rötlichen Farbe zu sehen, die einen wertvollen Hinweis auf das ursprüngliche Aussehen dieser Statue an der Wende zum neunten Jahrhundert geben. Wie die Statuen der klassischen Antike scheinen die Angelsachsen den Engel von Lichfield geschmückt zu haben.ihre religiösen Skulpturen mit teuren Farben.

5 Das Domesday Book setzt dem Mythos des finsteren Mittelalters den letzten Sargnagel auf.

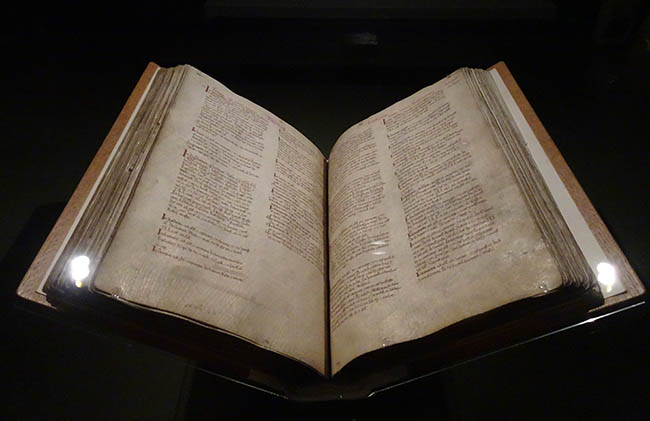

Das Domesday Book unterstreicht den Reichtum, die Organisation und die Pracht des späten angelsächsischen Englands und ist der letzte Nagel im Sarg des Mythos des dunklen Mittelalters.

Das Domesday Book wurde im Auftrag von Wilhelm dem Eroberer etwa 20 Jahre nach seinem Sieg bei Hastings verfasst. Es erfasst die produktiven Güter Englands, Siedlung für Siedlung, Grundbesitzer für Grundbesitzer. Viele der im Domesday Book erwähnten Grafschaften, Städte und Dörfer sind noch heute bekannt und beweisen, dass diese Orte schon lange vor 1066 existierten. Guildford zum Beispiel erscheint im Domesday Bookals Gildeford.

Siehe auch: 5 Gründe, warum die Renaissance in Italien ihren Anfang nahmDie Daten für die Erhebung wurden zu drei Zeitpunkten erhoben: zum Zeitpunkt der Erhebung im Jahr 1086, nach dem Sieg Wilhelms bei Hastings im Jahr 1066 und am Tag des Todes Edwards des Bekenners im Jahr 1066. Die letztgenannte Erhebung gibt einen vollständigen Einblick in den großen Grundbesitz des angelsächsischen Englands unmittelbar vor der Ankunft der Normannen.

Die exquisiten Details, die im Domesday Book erhalten sind, zeigen, dass das angelsächsische England im 11. Jahrhundert ein goldenes Zeitalter des Wohlstands erlebte. Kein Wunder, dass 1066 so viele Anwärter den englischen Thron begehrten.

Die Ausstellung der British Library Anglo-Saxon Kingdoms: Art, World, War (kuratiert von Dr. Claire Breay und Dr. Alison Hudson) ist bis Dienstag, den 19. Februar 2019, geöffnet.

Bildnachweis oben: © Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana.