Table des matières

L'année 2020 a marqué le 75e anniversaire de la fondation des Nations unies. Créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Nations unies ont été mises en place pour préserver la paix et la sécurité internationales et prévenir tout conflit futur.

Les Nations unies ne sont pas la première organisation mondiale à avoir été créée dans l'intention de maintenir la paix. Cela fait maintenant plus d'un siècle que la Société des Nations, un organisme similaire créé pour résoudre les différends internationaux, a été fondée à la suite de la Conférence de paix de Paris et du traité de Versailles.

Avec le recul, nous savons que la paix en Europe n'a duré qu'environ deux décennies après la signature du traité de Versailles, et ce malgré la création de la Société des Nations, qui avait été conçue dans le seul but de préserver l'unité.

Alors, qu'est-ce qui a mal tourné pour la SDN, et pourquoi n'a-t-elle pas réussi à empêcher une seconde guerre mondiale ?

Contexte

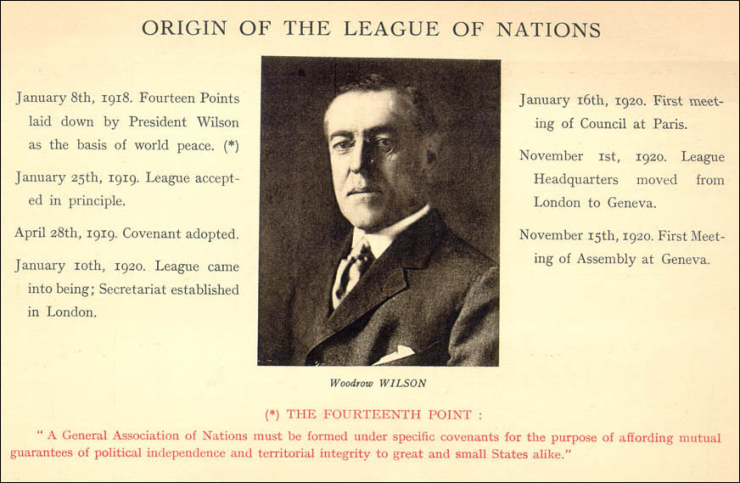

En janvier 1918, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a détaillé ses "Quatorze points". Dans son discours, Wilson a exposé sa vision de la fin de la Grande Guerre et proposé des moyens d'éviter un conflit aussi désastreux et meurtrier à l'avenir.

La clé de cette vision était l'établissement d'une "association générale des nations" - le 14e point de Wilson. Le président considérait les alliances secrètes entre les nations comme la cause de la Première Guerre mondiale et pensait que pour maintenir la paix, tous les États devaient s'engager à réduire les armements, à réduire les barrières commerciales et à encourager l'autodétermination.

Woodrow Wilson, 28e président des États-Unis (crédit photo : domaine public).

Cet objectif serait atteint par la création d'une "Société des Nations", où une règle de droit universelle existerait, encourageant les États membres à fonctionner comme une collectivité. La Société serait composée d'une Assemblée, d'un Conseil, d'un Secrétariat permanent et d'une Cour internationale de justice. L'idée principale était que les nations en conflit pourraient s'adresser à la Société et à la Cour pour obtenir un arbitrage et une décision.décision collective.

Il est cependant rapidement apparu que la SDN était incapable de résoudre les conflits internationaux. À quelques exceptions près, l'organisation a finalement échoué dans son objectif de prévenir un conflit mondial. Il est important de comprendre les différents facteurs qui ont contribué à cette réalité.

Faiblesse structurelle et fonctionnelle

La Société, dont le siège est à Genève, est composée de quelques grandes puissances et de plusieurs petits États-nations, mais la puissance et l'influence d'un pays sur la scène mondiale ne reflètent pas son autorité relative au sein de l'organisation.

Voir également: L'homme accusé de Tchernobyl : qui était Viktor Bryukhanov ?Tous les États étaient égaux et pouvaient voter sur les questions relevant de l'Assemblée. La Société des Nations fonctionnait selon un système de consentement universel, plutôt que selon la règle de la majorité. Cela signifie que pour qu'une décision ou un règlement soit pris, tous les membres devaient voter à l'unanimité en sa faveur.

Commission de la Société des Nations. (Crédit image : Domaine public).

Aussi progressiste soit-il sur le papier, ce processus reposait sur l'hypothèse erronée que l'internationalisme avait remplacé le nationalisme en tant que principale force déterminant les politiques des États membres. En réalité, toutes les nations conservaient leurs propres intérêts et n'étaient souvent pas prêtes à faire des sacrifices ou des compromis pour résoudre leurs différends.

Le système peu pratique du vote à l'unanimité n'a pas tardé à miner la Société, car on s'est vite rendu compte que peu de choses pouvaient être accomplies si chaque nation avait le pouvoir de compromettre un appel à l'action autrement unifié par un seul veto.

Absence des États-Unis

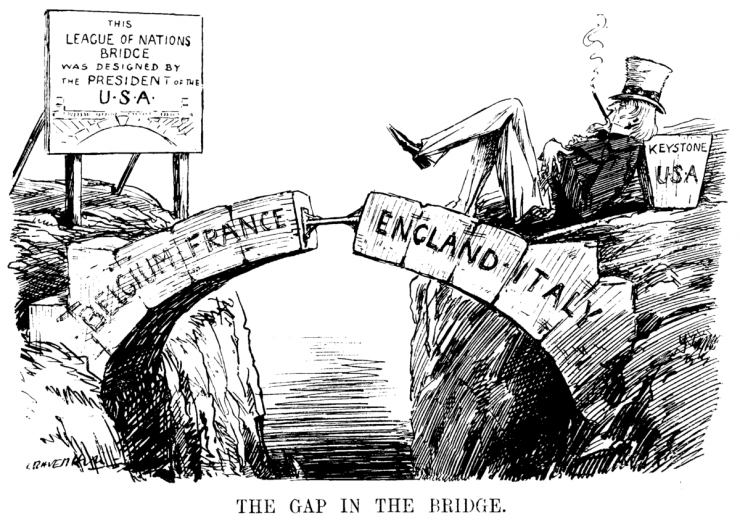

L'absence des États-Unis en tant que membre de la SDN a souvent été attribuée comme l'une des principales causes de son échec. Après avoir proposé sa création, Wilson a fait le tour de l'Amérique pour obtenir le soutien de l'opinion publique au projet international. Malheureusement, il se heurte à une opposition farouche du Congrès.

Les réservistes, menés par Henry Cabot Lodge, soutiennent l'idée de la SDN, mais souhaitent que les États-Unis jouissent d'une plus grande autonomie au sein de l'organisation. Ils affirment que les États-Unis seraient accablés d'obligations qui pourraient les obliger à déclarer la guerre.

Lodge obtient la majorité au Sénat lorsque Wilson refuse tout compromis, refusant l'entrée des États-Unis dans l'organisation qu'ils ont fondée.

The Gap in the Bridge - Caricature tirée du magazine Punch, 10 décembre 1920, satirisant le vide laissé par la non-adhésion des États-Unis à la Société des Nations. (Crédit image : Domaine public).

La non-adhésion des États-Unis a porté atteinte à la réputation de la Société et à sa capacité à fonctionner efficacement. Leur absence a sapé le message de solidarité et de coopération universelles de la Société. Il s'agissait d'un exemple parfait d'une nation agissant dans son propre intérêt, ce que Wilson avait fermement condamné.

L'absence des États-Unis aurait également des conséquences pratiques. La France et la Grande-Bretagne, les deux dernières "puissances" alliées de la SDN, avaient été paralysées économiquement par la guerre et n'avaient pas la force nécessaire pour faire respecter la discipline et la diplomatie.

La Grande Dépression

Le krach de Wall Street en 1929 et la dépression économique mondiale qui en a résulté ont conduit de nombreux pays à adopter des politiques isolationnistes pour protéger leurs économies internes. L'isolationnisme a contribué à un désintérêt croissant pour la SDN, ce qui a nui à la réputation de l'organisation. La Grande Dépression a démontré qu'une politique de coopération internationale était souvent abandonnée en période de crise.

De nombreux gouvernements reviennent au nationalisme pour entretenir leur fierté nationale, notamment en Allemagne, en Italie et au Japon, où les conflits économiques ont facilité l'émergence de dictatures et de politiques étrangères agressives.

Manque de force militaire

Les pays membres de la SDN étaient activement encouragés à désarmer, soi-disant avec la certitude que tout différend pouvait être résolu diplomatiquement à Genève.

En fin de compte, la SDN s'est appuyée sur la bonne foi des États membres. Après une guerre aussi désastreuse, la plupart des gouvernements étaient réticents à offrir un soutien militaire. De plus, la SDN les avait exhortés à réduire la capacité de leurs forces armées.

En cas d'échec de la diplomatie, cependant, la SDN ne disposait d'aucun filet de sécurité. Sans sa propre force militaire et sans la garantie que les États membres lui offriraient leur soutien, elle ne disposait d'aucun pouvoir pour empêcher une agression. Des nations telles que le Japon et l'Italie allaient bientôt exploiter cette situation.

Une réponse aux crises sans queue ni tête

Lorsqu'une crise internationale se profile, les faiblesses inhérentes à la SDN sont cruellement exposées. En 1931, les troupes japonaises envahissent la Mandchourie. La Chine fait appel à la SDN, qui considère cette invasion comme un acte d'agression non provoqué et immoral. Les intentions du Japon sont claires, mais la SDN ne peut guère riposter.

La Ligue réagit en créant une commission d'enquête dirigée par Lord Lytton. Le rapport final, dont la rédaction prend plus d'un an, condamne les actions du Japon. Il conclut que le Japon doit quitter la Mandchourie, mais que la Mandchourie elle-même doit être gérée comme un pays semi-indépendant.

Le Japon n'a pas accepté ces propositions. Au lieu de quitter la Mandchourie, il a tout simplement démissionné de la SDN en 1933. Cela a mis en évidence l'impuissance de la SDN à résoudre les conflits et a révélé une faille critique dans son fonctionnement : il n'y avait aucune obligation de rester dans l'organisation. Comme le Japon l'avait démontré, si une nation n'était pas d'accord avec la décision de la Cour de justice internationale, elle pouvaitsimplement quitter la Ligue.

Il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres États membres quittent la Ligue. Après l'invasion italienne de l'Abyssinie (1834), Mussolini a retiré l'Italie de la Ligue malgré les efforts de la Grande-Bretagne et de la France pour apaiser le dictateur, ce qui contredisait en soi les principes de l'organisation. L'Allemagne a également démissionné en 1935, alors que le désir de conquête et d'annexion d'Hitler ne cessait de croître.

Corps d'artillerie italien en Abyssinie, 1936. (Crédit image : Domaine public).

La Grande-Bretagne a rapidement abandonné l'idée que la stabilité en Europe et en Asie pouvait être obtenue par le biais de la Société des Nations. L'adoption par Neville Chamberlain d'une politique d'apaisement dans les années 1930 a confirmé le désir de la Grande-Bretagne de rechercher la paix par une médiation indépendante plutôt que par une collaboration internationale. Malheureusement, aucune de ces deux approches n'a réussi à empêcher ce qui allait devenir le conflit mondial le plus meurtrier.conflit dans l'histoire.